Ncase M1のパソコンケースを使って、Core i3-8100のCPUでコンパクトPCを自作します。

M1のケースは海外のサイトから取り寄せました。

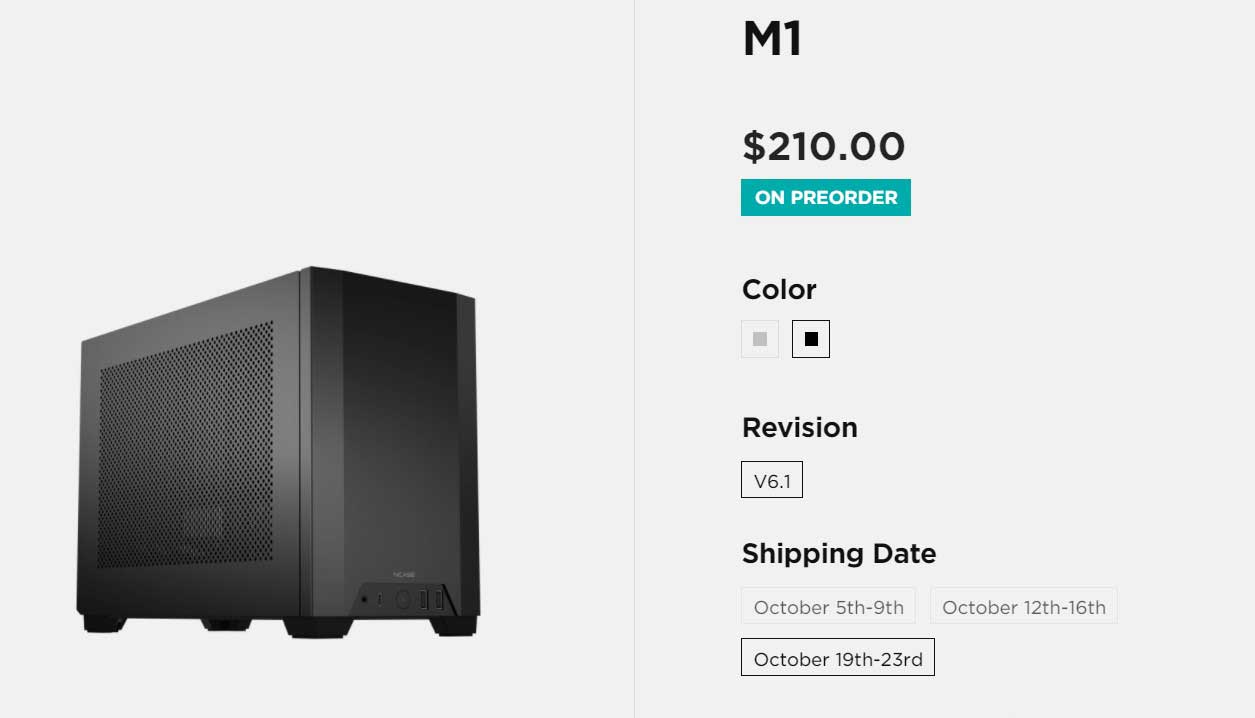

購入したケースはこちらです。カラーは、シルバーとブラックがあり、ブラックを選びました。

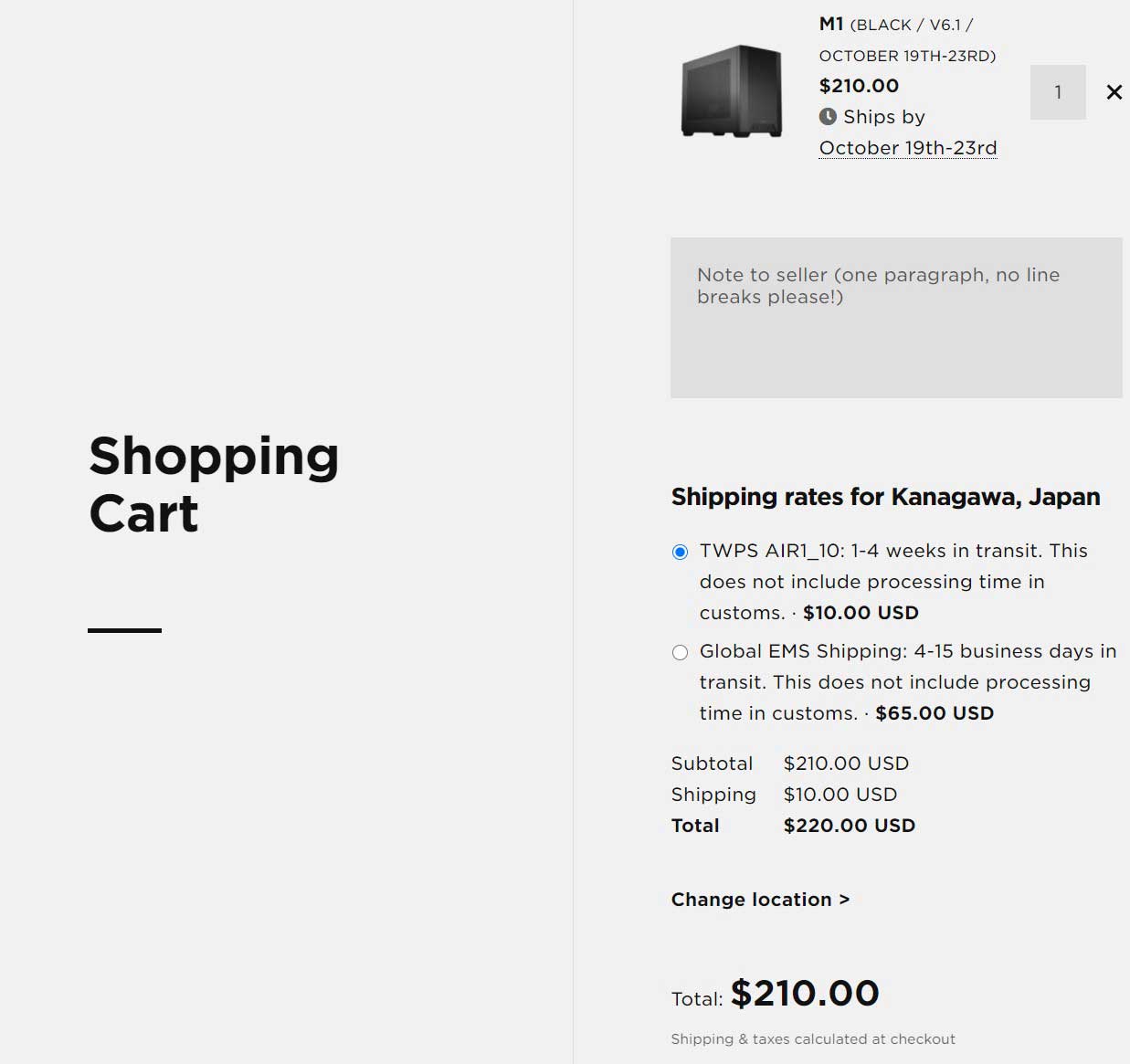

送料込みで220ドルでした。配送オプションは 「TWPS AIR1_10」 を選択。このオプションでは到着まで1〜4週間と案内されていましたが、実際にはわずか4日で到着しました。

発送元が台湾だったため、日本からの距離が近い分、配送が早かったのかもしれません。

到着したケースの箱を開けて外見をチェックしていきます。電源ボタンやコネクタ類が下部にまとめられていて、全体がすっきりした印象です。

ボディはヘアライン仕上げで、素材はアルミのため軽量(一般的なケースの約半分の重量)で、放熱効果も高く、コンパクトながら高級感があります。

拡張スロットは3つ分あり、重量級のグラフィックカードにも対応しています。さらに、水冷用の排水ポートも備わっており、コンパクトながら拡張性の高いです。

早速マザーボードにパーツを取り付けていきます。

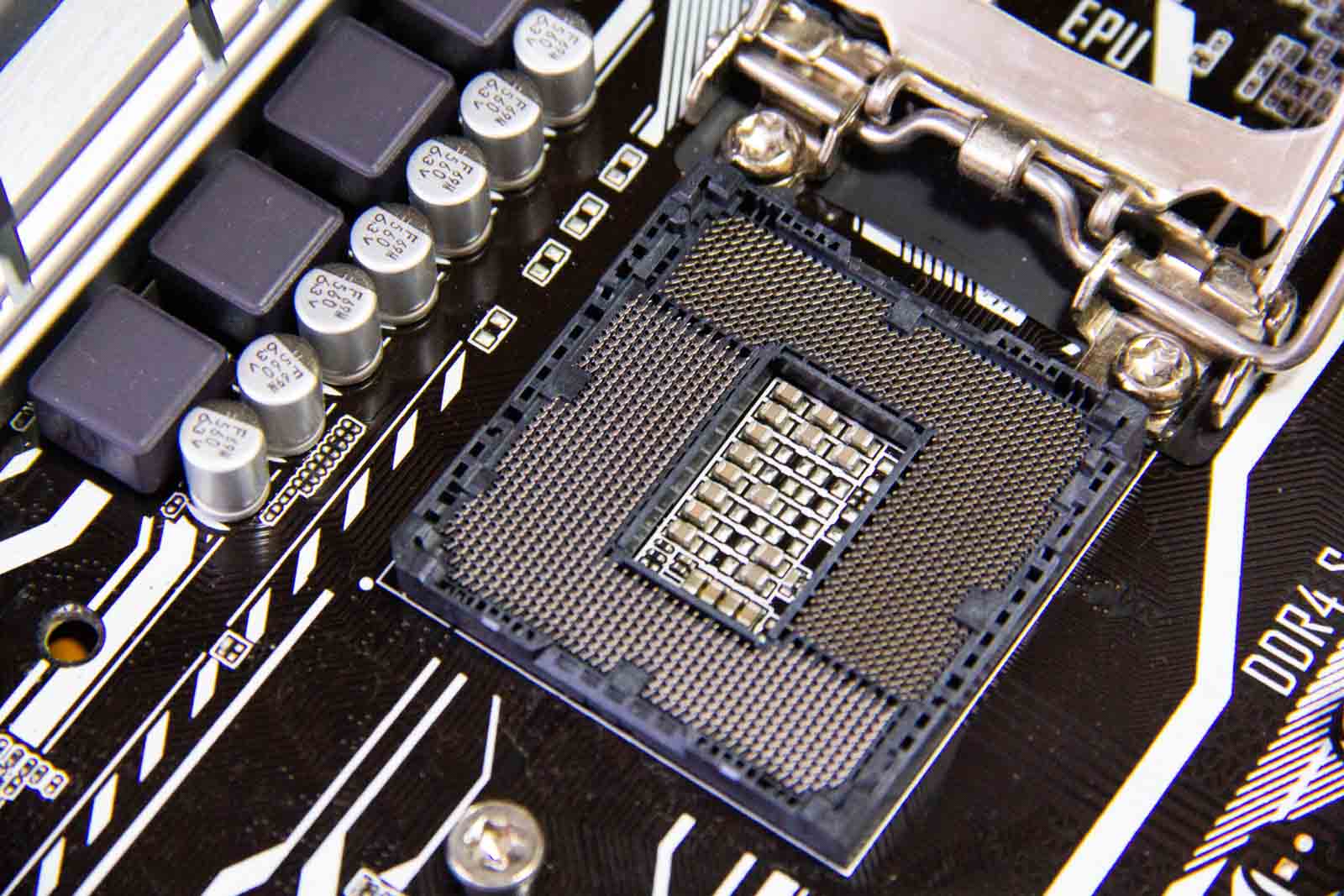

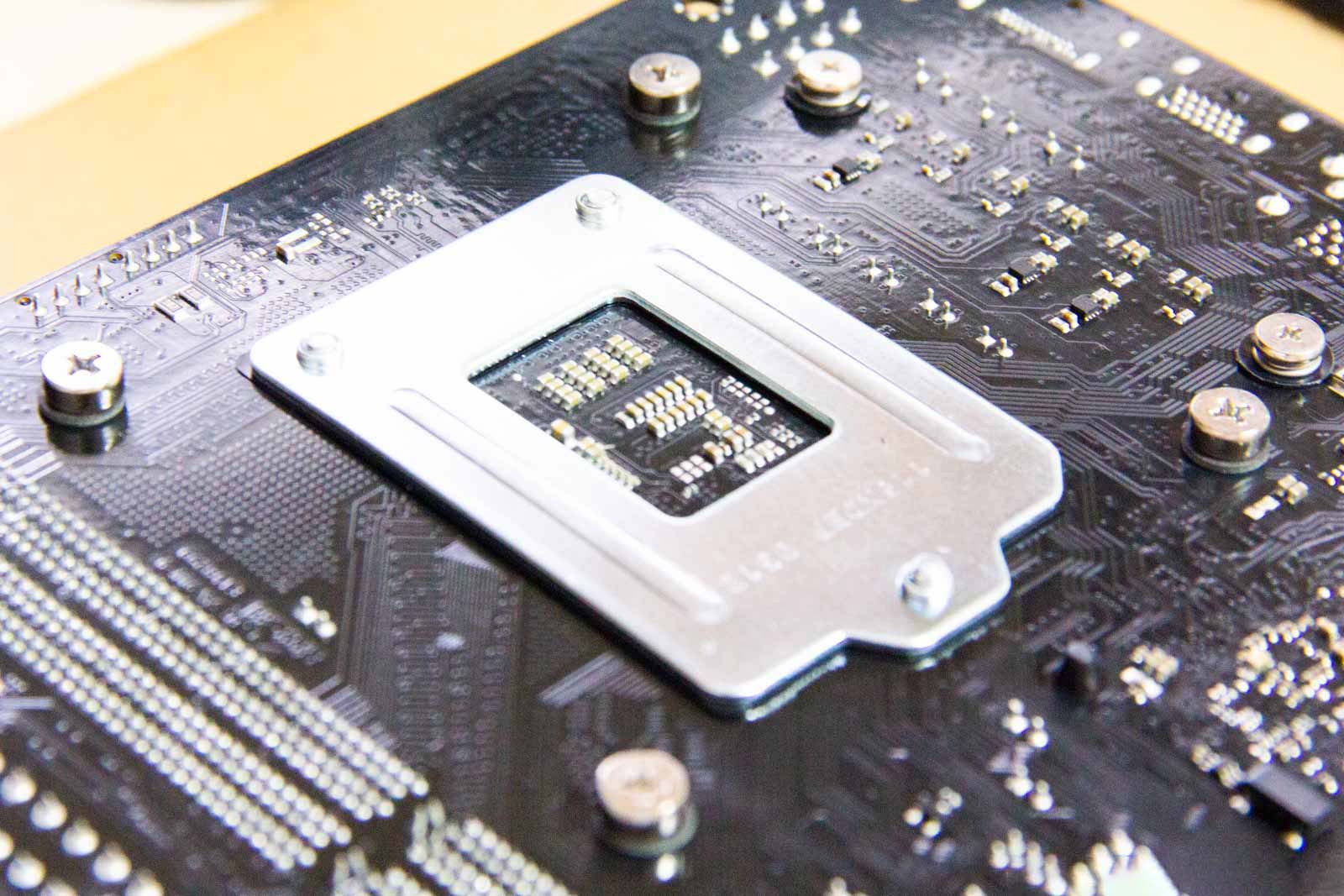

CPUソケットの固定レバーを持ち上げ、カバーを開けます。ピンは非常に繊細なので、ここから慎重に作業します。ちなみに、このソケットには1,151本ものピンが並んでいます。

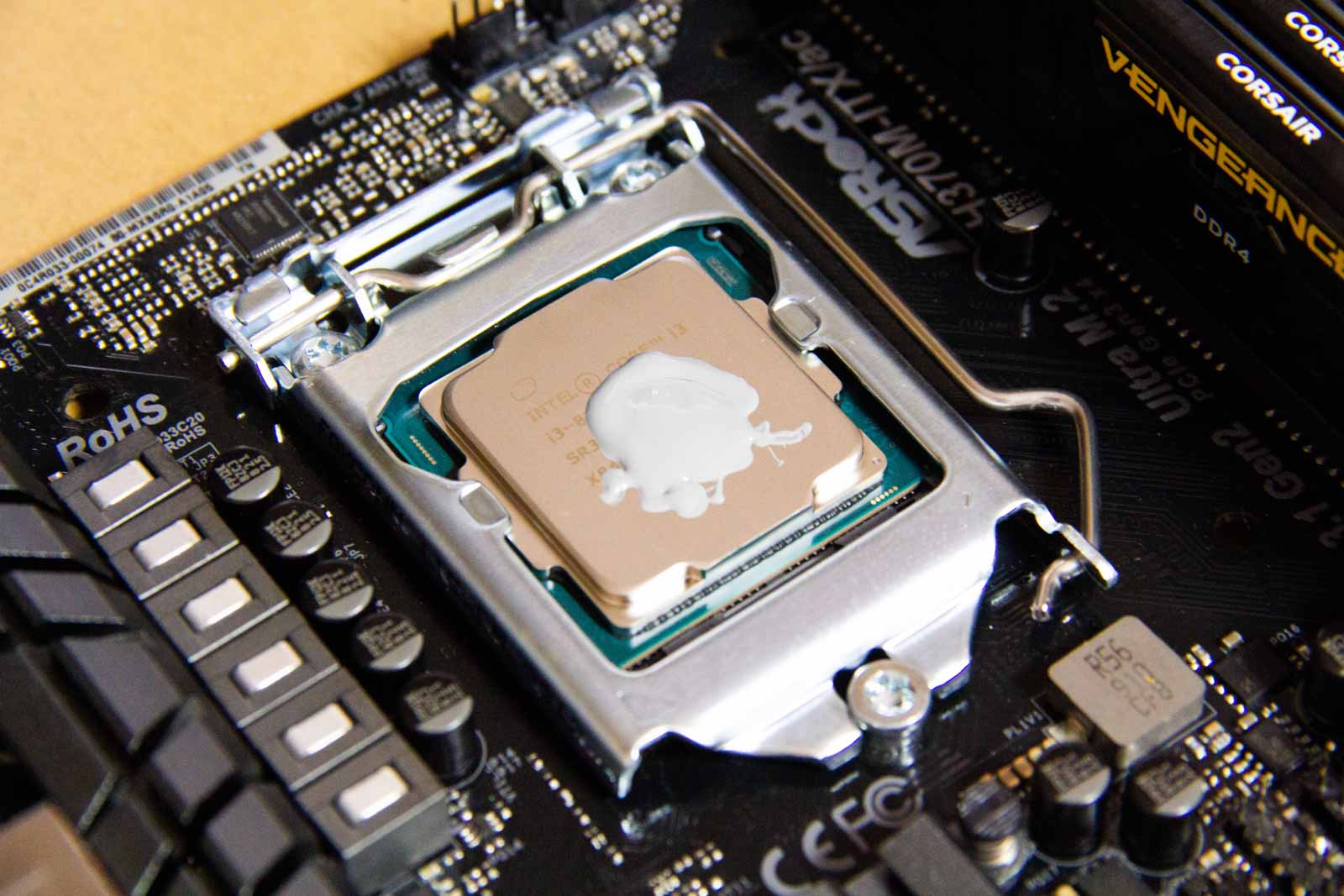

CPUをソケットにセットし、固定金具でしっかりと押さえます。その後、CPUとヒートシンクのすき間を埋めて熱伝導を高めるため、グリスを中央に少量のせます。

ちょっとグリスの量は多すぎました。。。失敗例ですw

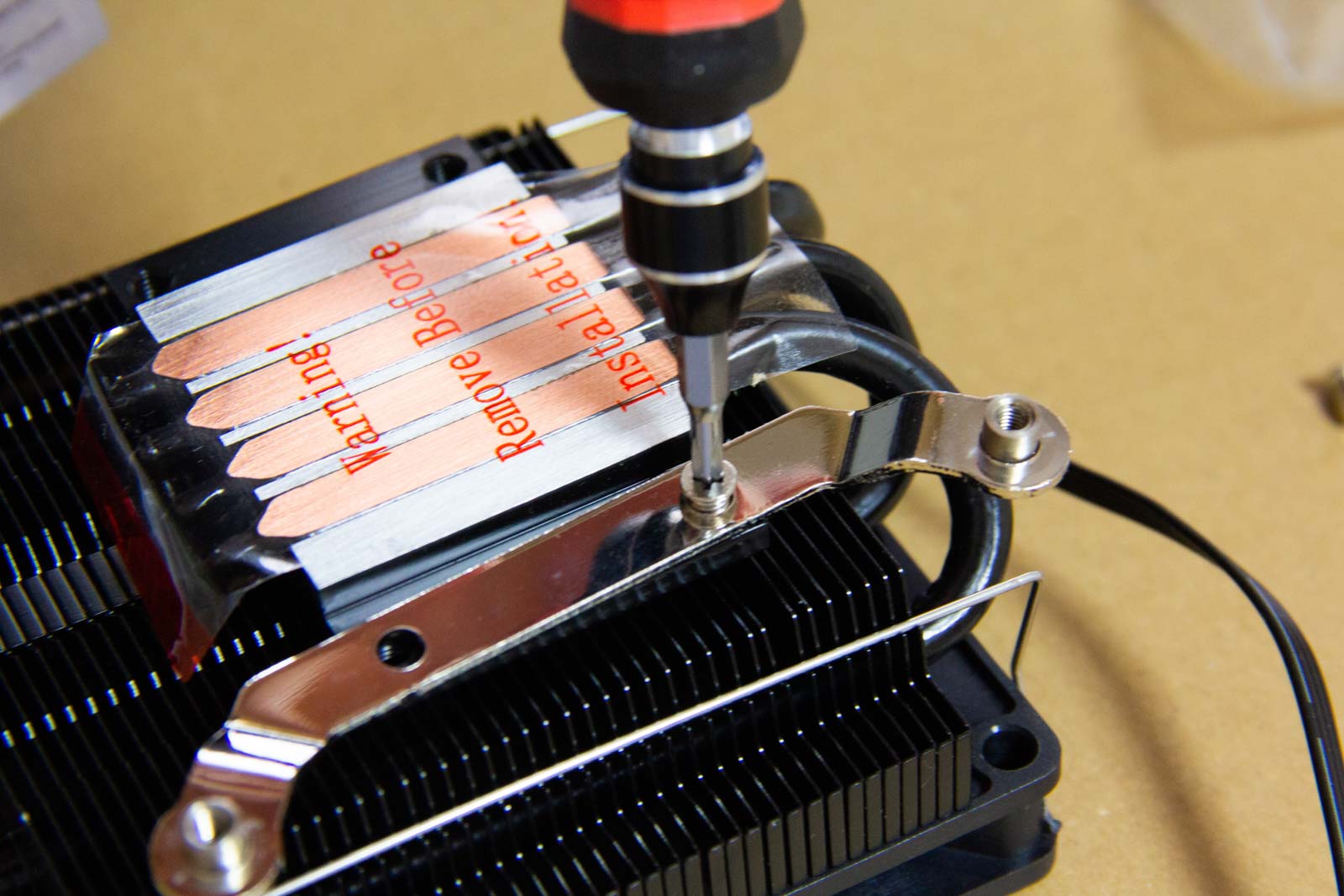

CPUクーラーを取り付けます。まずは、ヒートシンクにサポート金具(銀色の金属パーツ)を取り付けていきます。ヒートシンクは、CPUが動作中に発する熱を外へ逃がすための装置です。

ヒートシンク側に固定用のサポート金具を取り付けます。

このネジを使って、マザーボードの裏側からCPUクーラーを取り付けます。

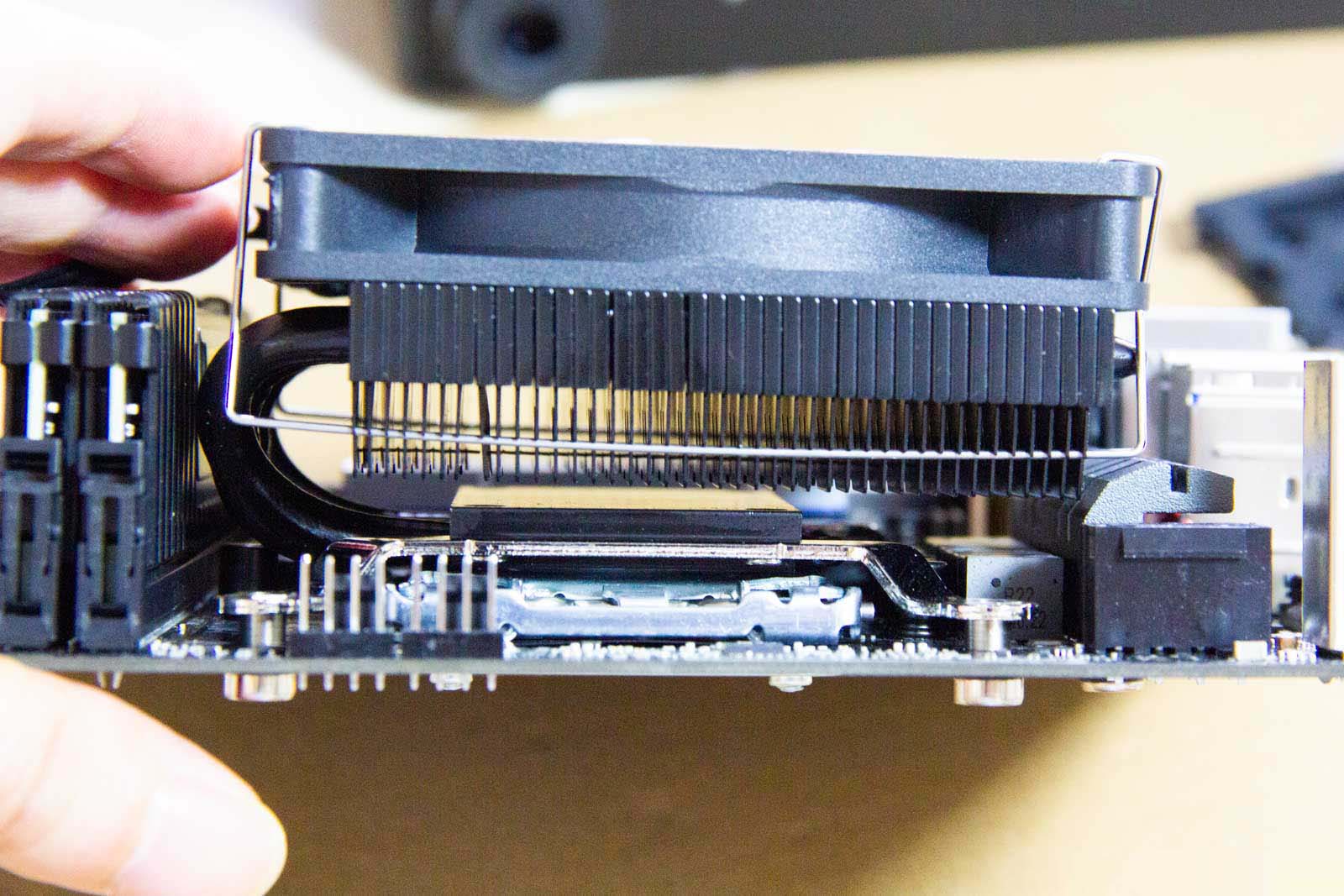

マザーボードの裏側にある4か所のネジを取り付けました。

これでマザーボードにCPUクーラーの取り付けが完了しました。

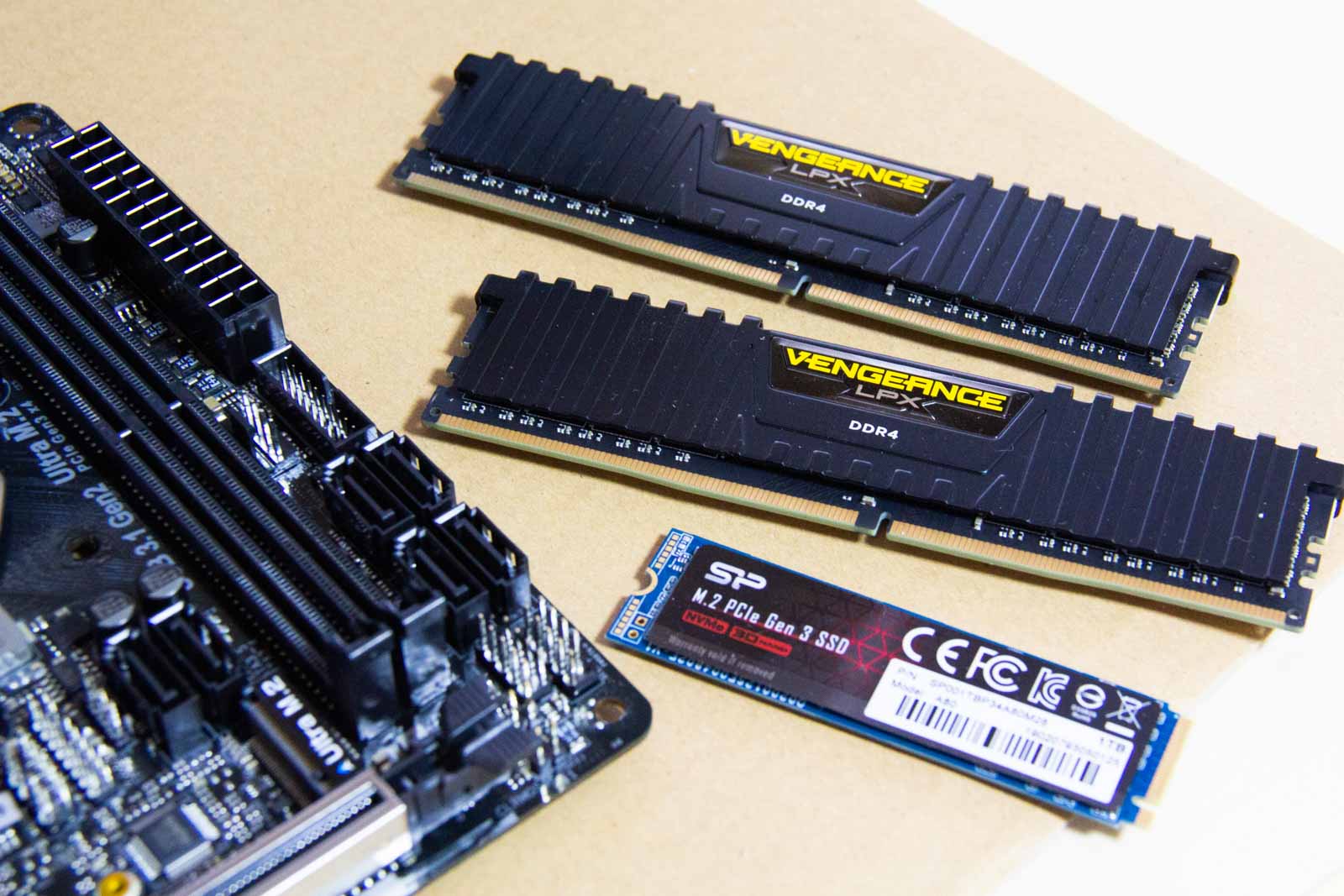

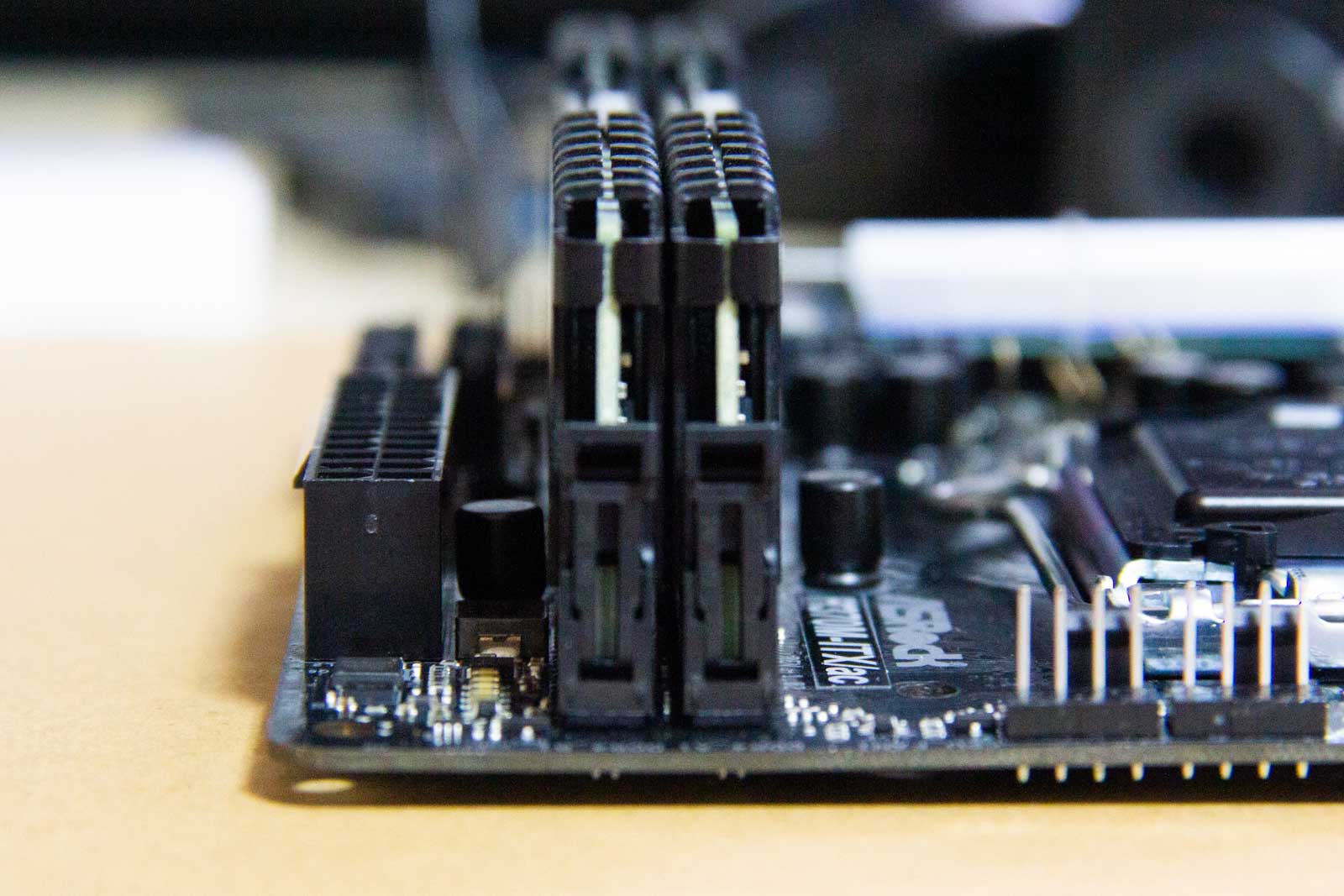

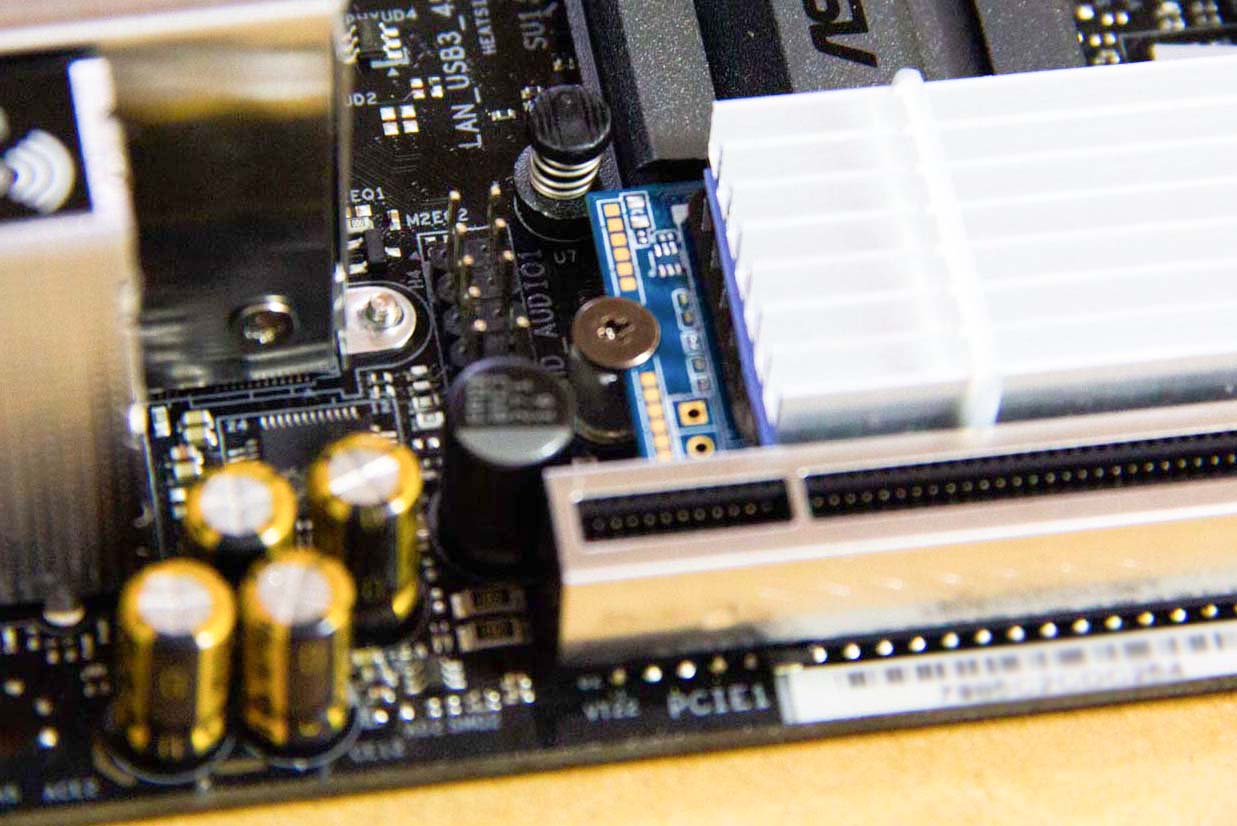

メモリ(奥の2枚)とSSD(手前のM.2タイプ)を取り付けます。どちらも差し込み方向が決まっているため、切り欠きの位置を確認しながら、まっすぐしっかり装着します。

メモリを2枚マザーボードのスロットに差し込みます。カチッと音がしてロックがかかるまで、両端を均等に押し込みます。

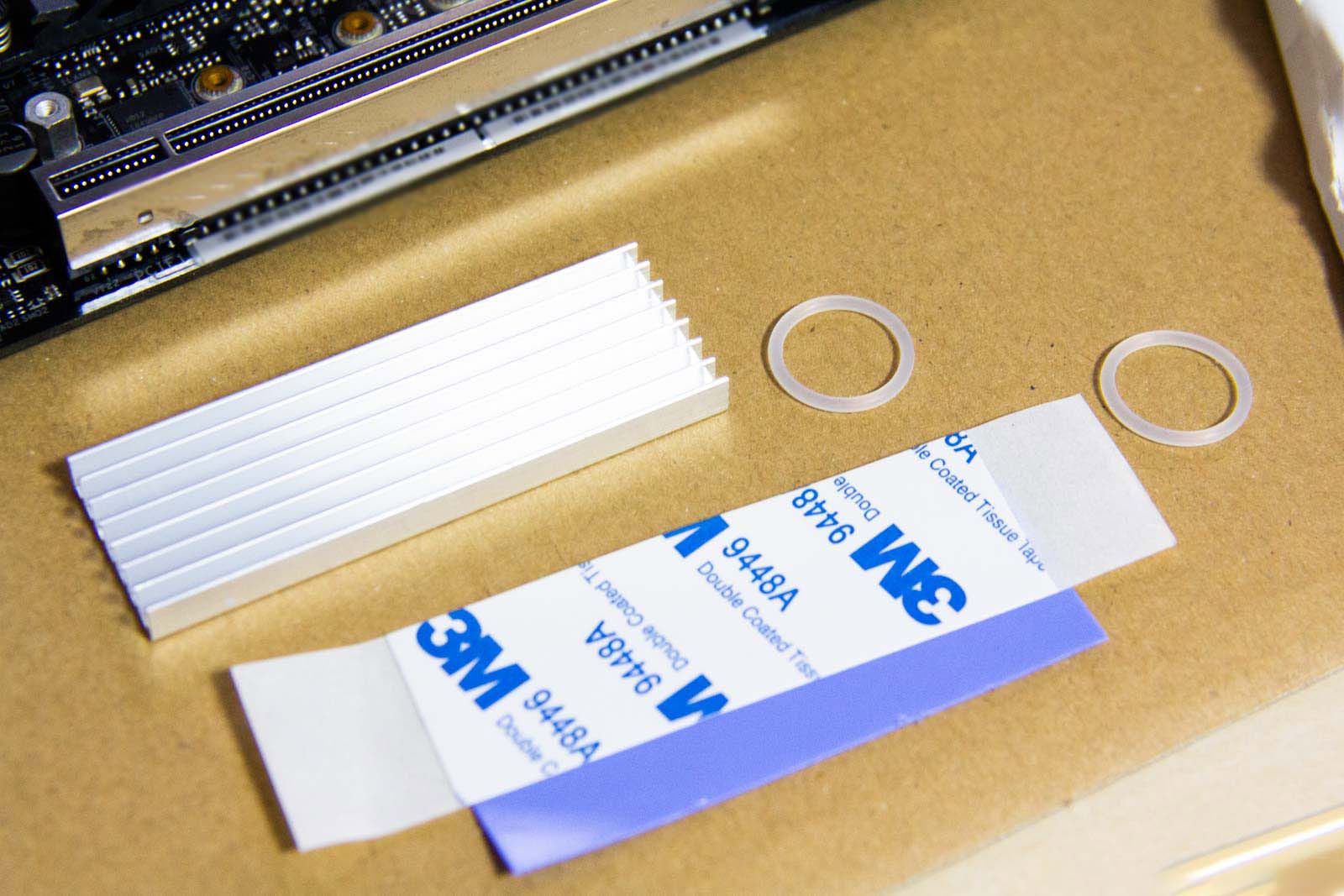

SSDは高負荷時に発熱しやすいため、放熱用のヒートシンク(写真奥の銀色の金属パーツ)付けて取り付けます。

ヒートシンクとの間にサーマルシート(熱伝導シート)を挟むことで、熱を効率的に拡散し、性能低下(サーマルスロットリング)を防ぐ効果があります。

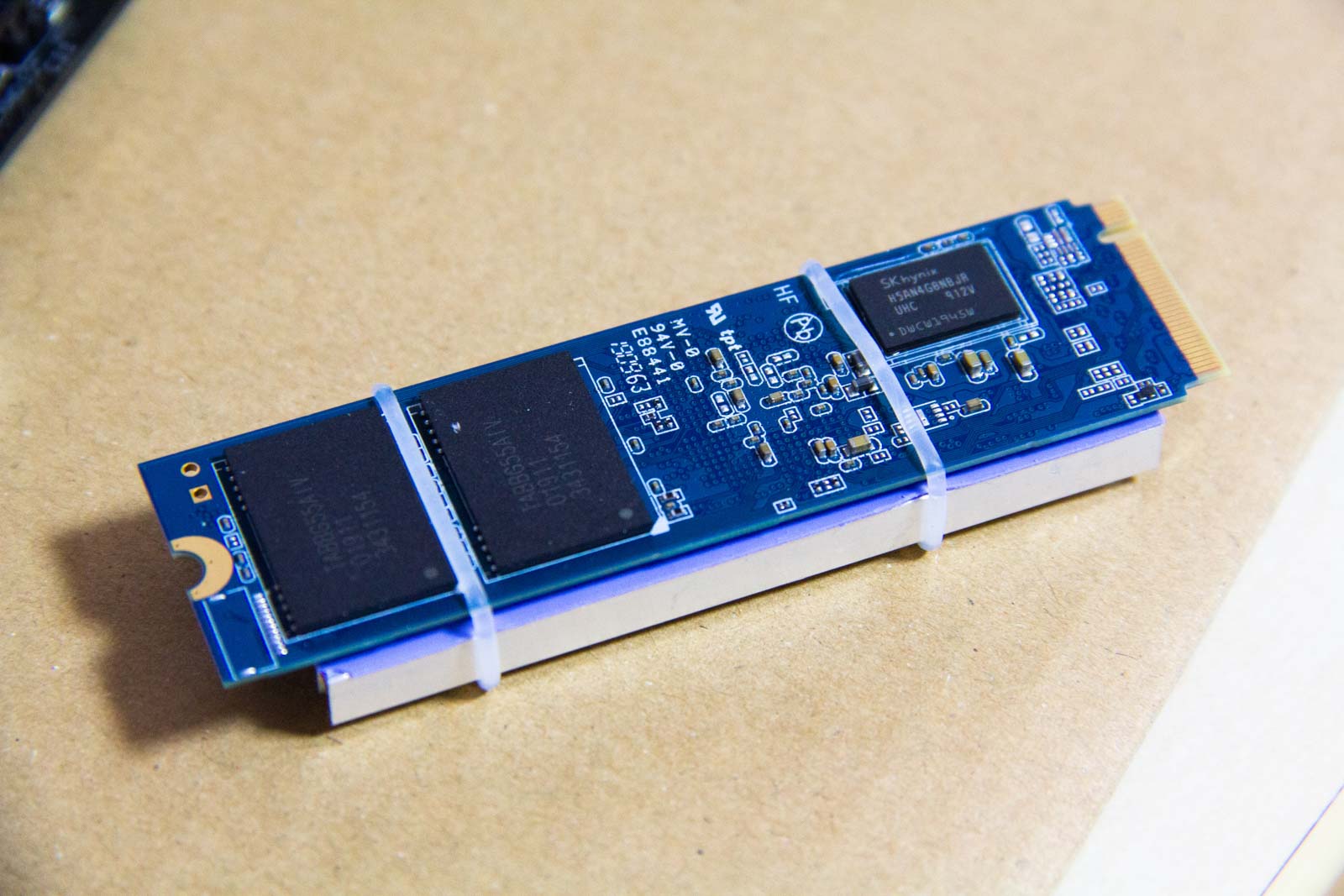

ヒートシンクをシリコンゴムでしっかり固定します。これでSSDとヒートシンクが密着し、ズレを防ぎながら放熱効果を維持できます。

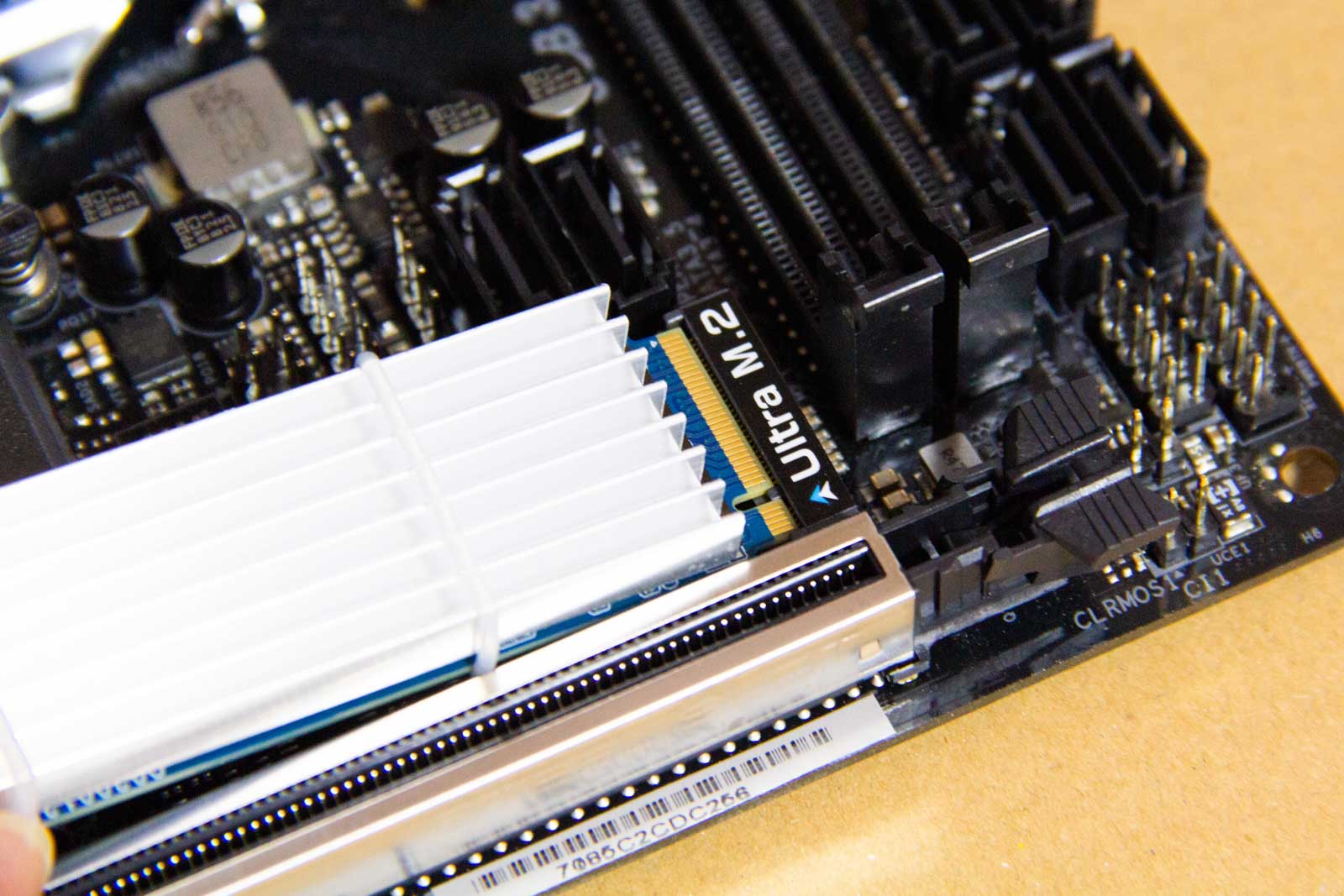

ヒートシンクを取り付けたSSDをマザーボードのM.2スロットに差し込みます。

カチッと奥までしっかり入ったのを確認したら、ネジで固定します。

これでマザーボードへの主要パーツの取り付けがすべて完了しました。CPU、メモリ、SSD、クーラーがしっかり収まり、ようやく自作PCの形が見えてきました。

ケースに組み込む前に、まずは仮組みで動作確認を行います。いきなりケースに入れてしまうと、正常に動かないなど問題が起きた際に、再度取り外して原因を調査する必要があるためです。

2度手間を防ぐためにも、この段階で通電チェックをしておくのが安心です。

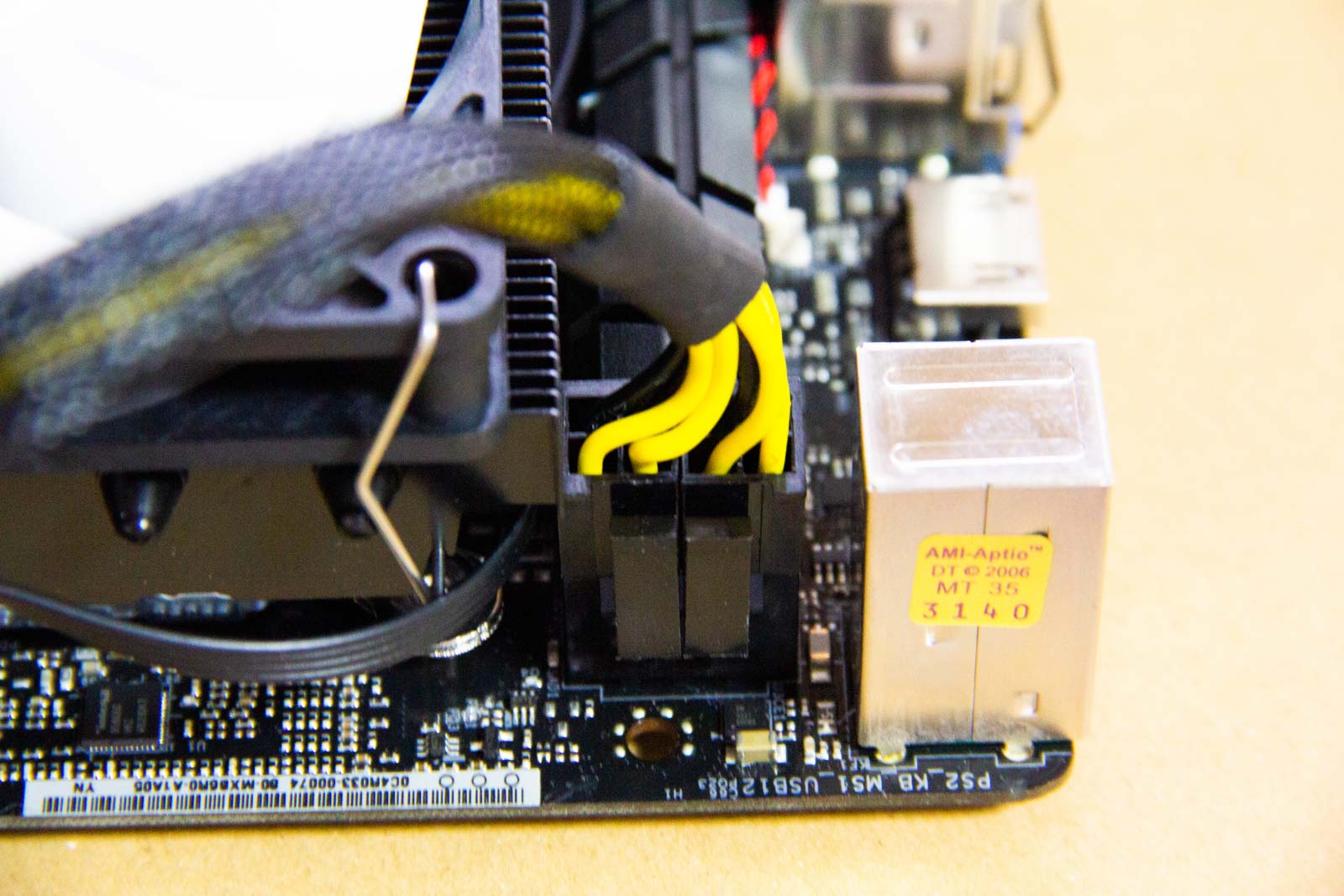

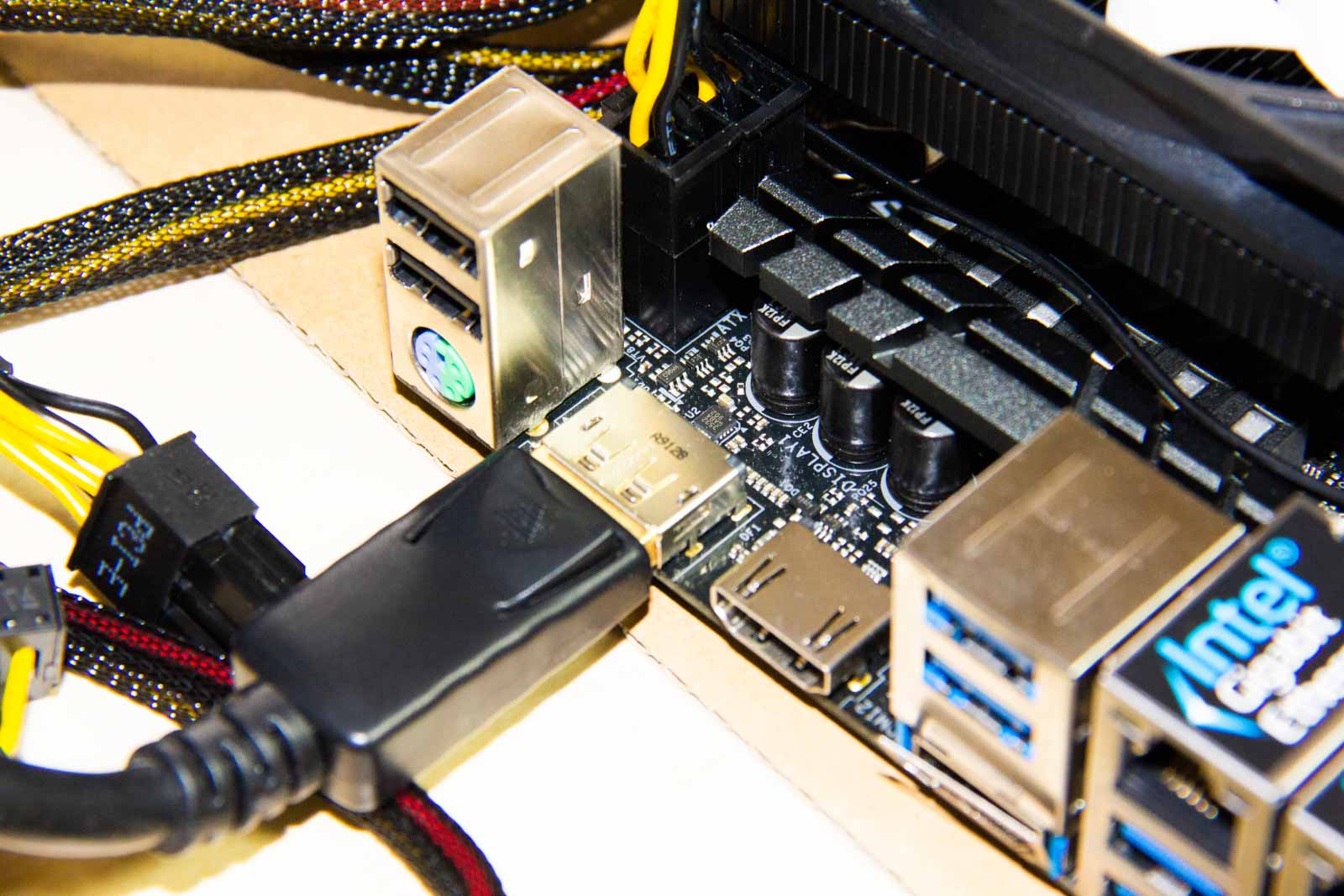

まず、CPU用の電源ケーブル(8ピン)をマザーボードに接続し、通電テストの準備をします。

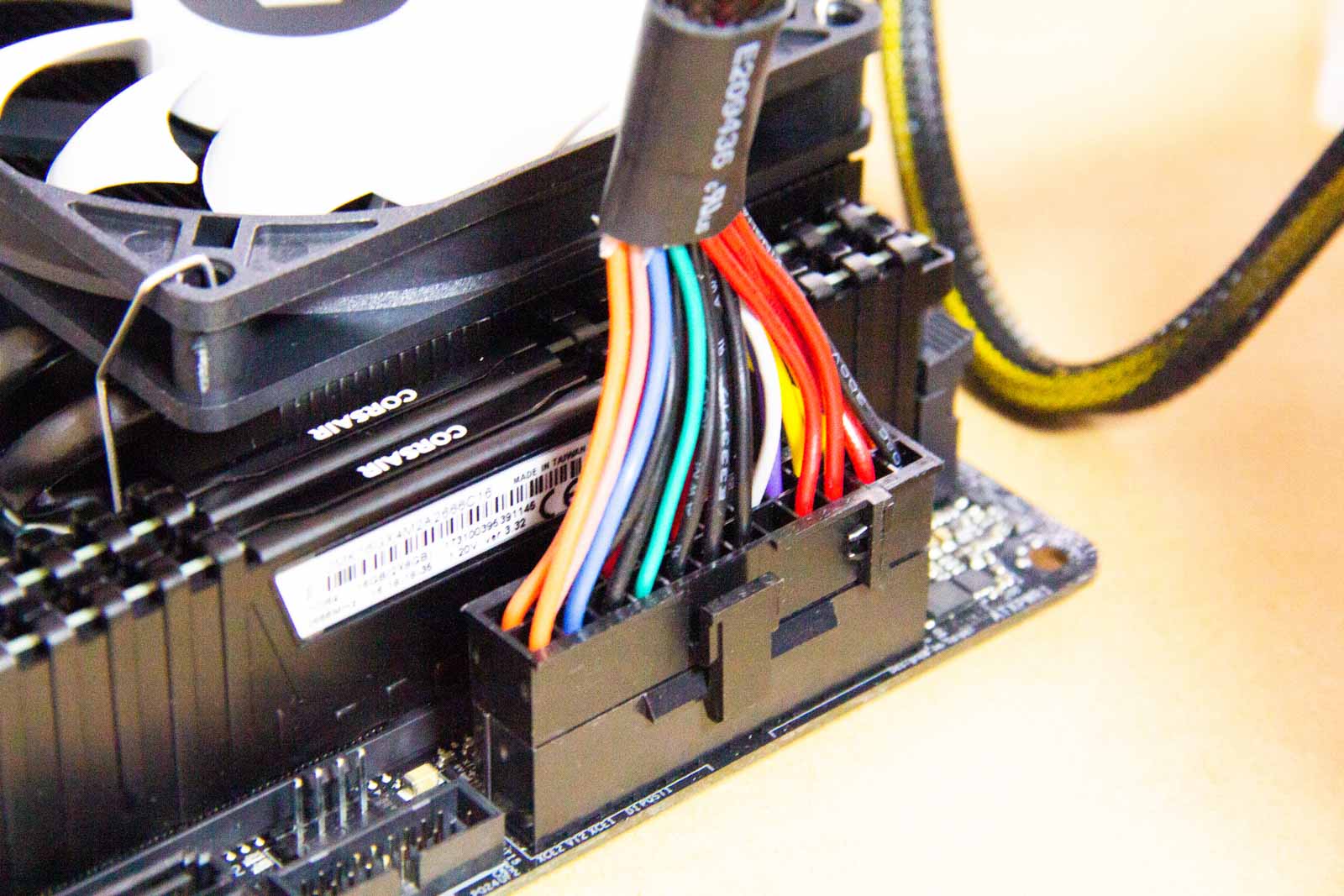

続いて、マザーボードのメイン電源となるATXコネクタ(24ピン)を取り付けます。しっかり奥まで差し込み、ロックが「カチッ」とはまるのを確認します。

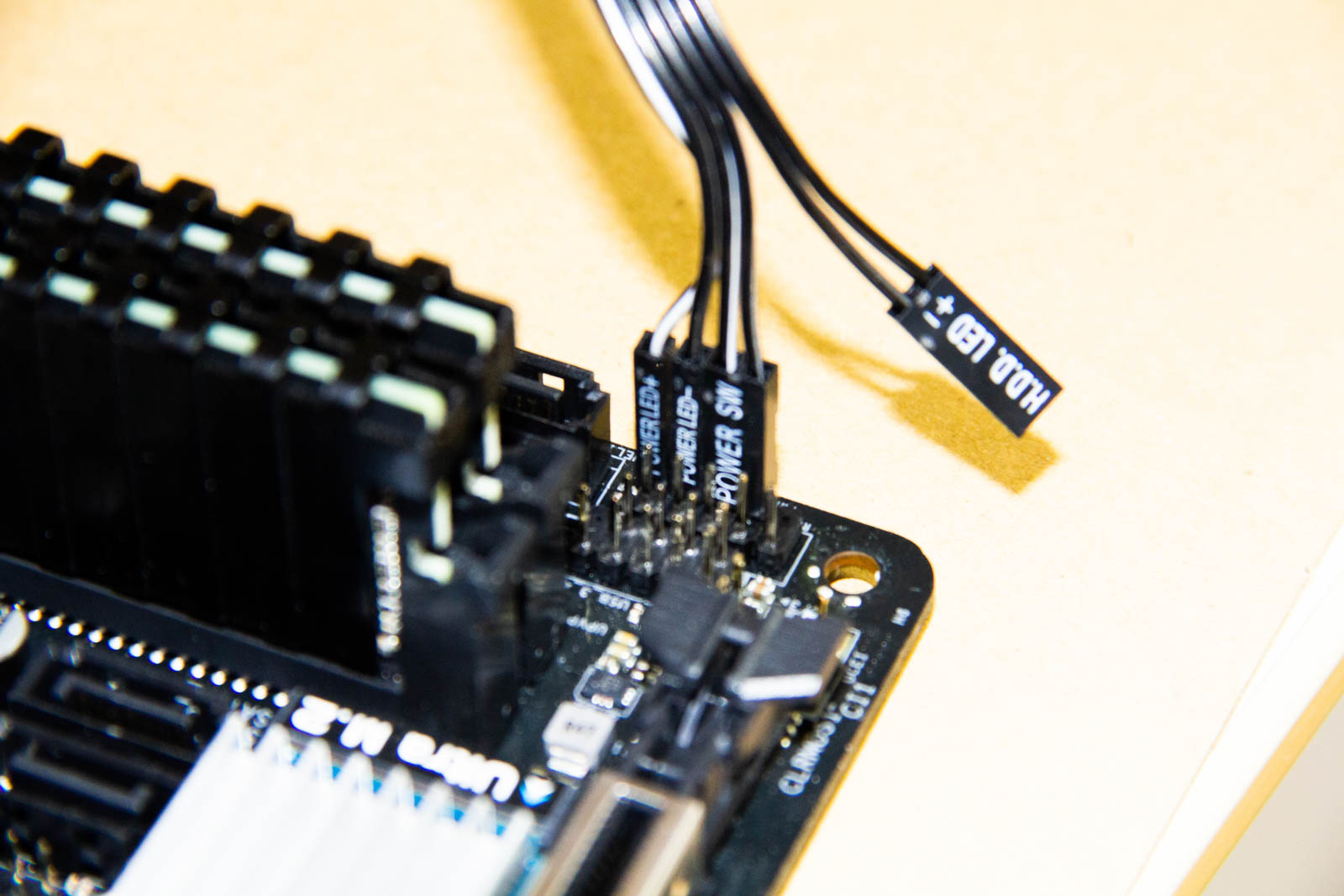

ケース前面の電源スイッチやHDDランプなどのフロントパネルケーブルをマザーボードのピンヘッダに接続します。

最後に、マザーボードの映像出力端子にDisplayPortケーブルを接続します。これで仮組みの配線がすべて完了し、動作テストの準備が整いました。

次に、OSをインストールする準備を進めます。今回はWindows 10 Proを使用します。

Windows 10 のインストールメディアを挿入します。USBポートにインストール用のメモリを差し込み、BIOSで起動順序をUSB優先に設定すれば、OSのインストール準備は完了です。

電源スイッチを入れると、CPUファンがしっかり回転を始めました。

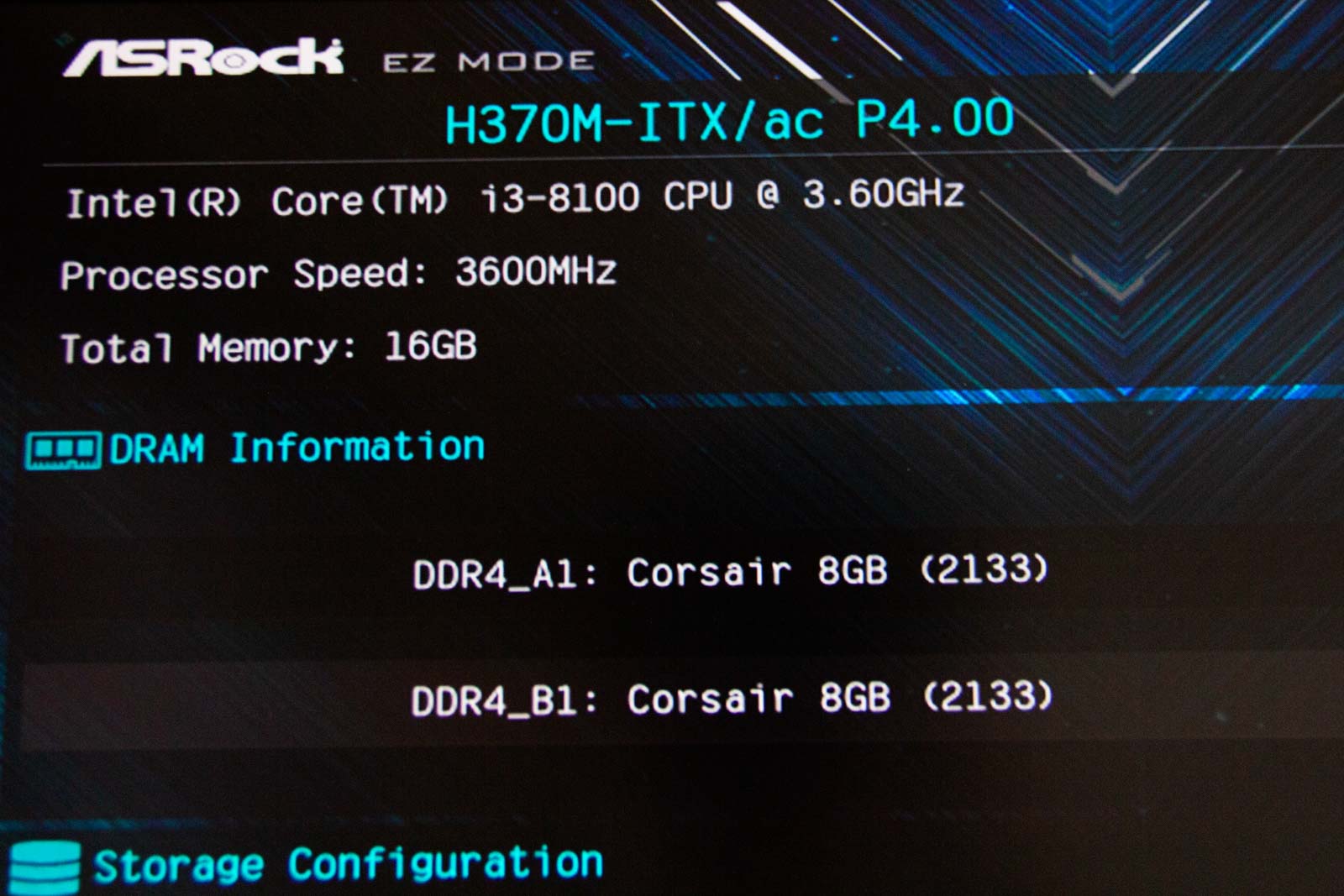

すると画面にUEFI(旧BIOS)の設定画面が表示されました。

CPUやメモリの情報も正しく認識されています。

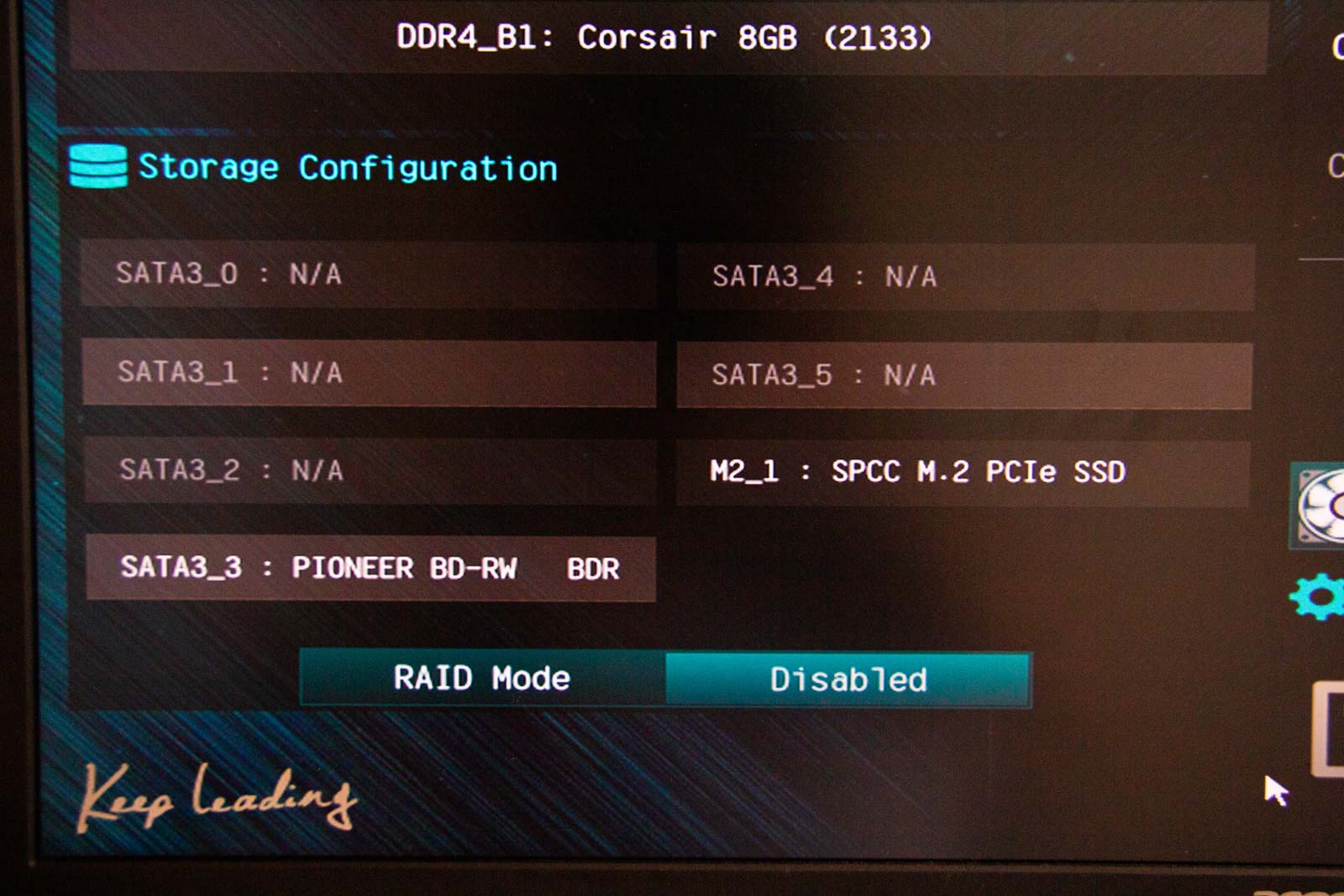

ストレージ(SSDやブルーレイドライブ)も正しく認識されています。これで、主要なパーツの接続が問題なく機能していることを確認できました。

このままWindowsをインストールして本格的な動作確認を行います。

UEFI(旧BIOS)設定画面で、起動順序を「USB優先」に変更すれば、Windowsをインストールの準備は完了です。

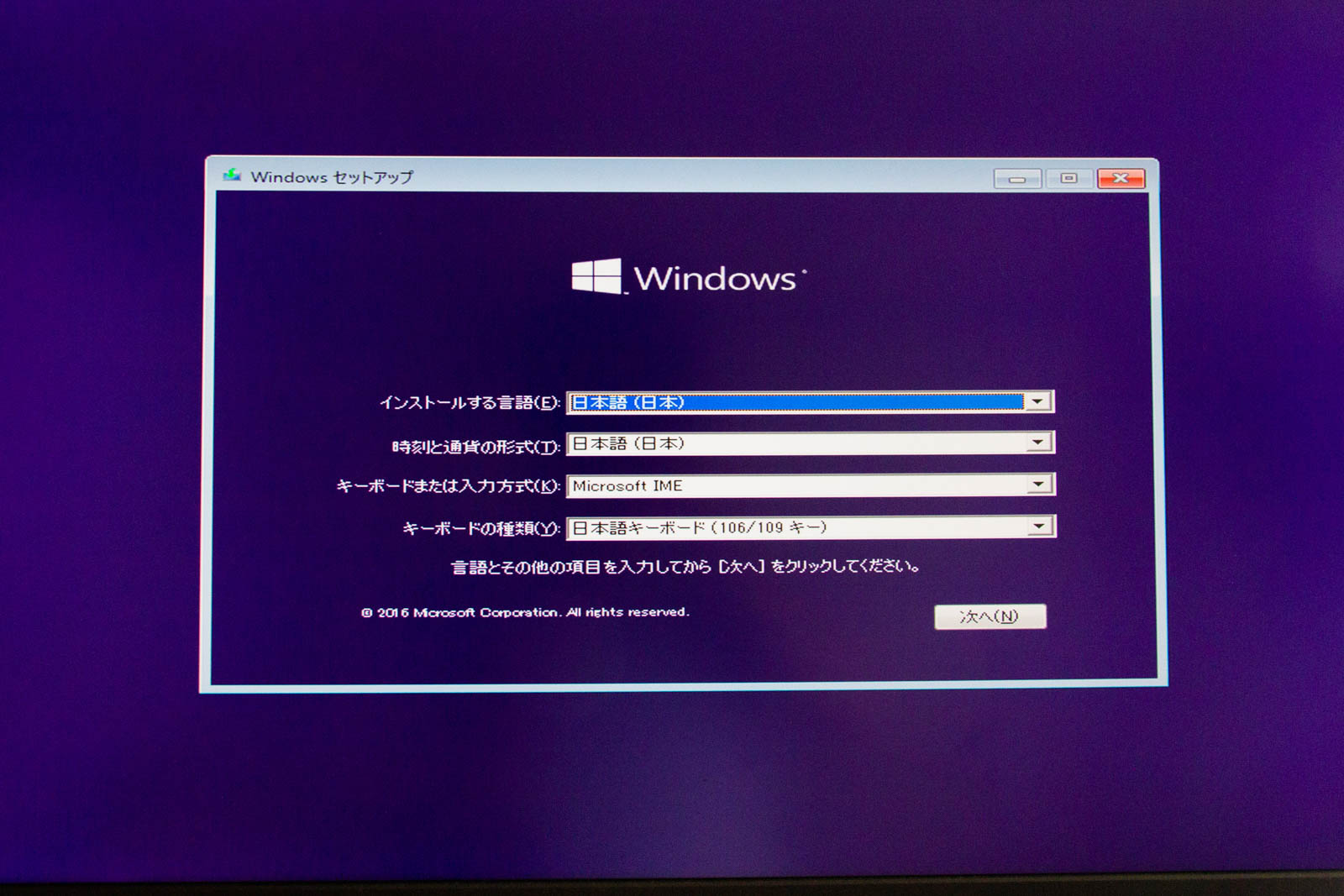

UEFIの設定を終えて再起動すると、USBメモリから起動しWindowsインストーラーが立ち上がります。ここからは画面の指示に従ってインストールを進めていきます。

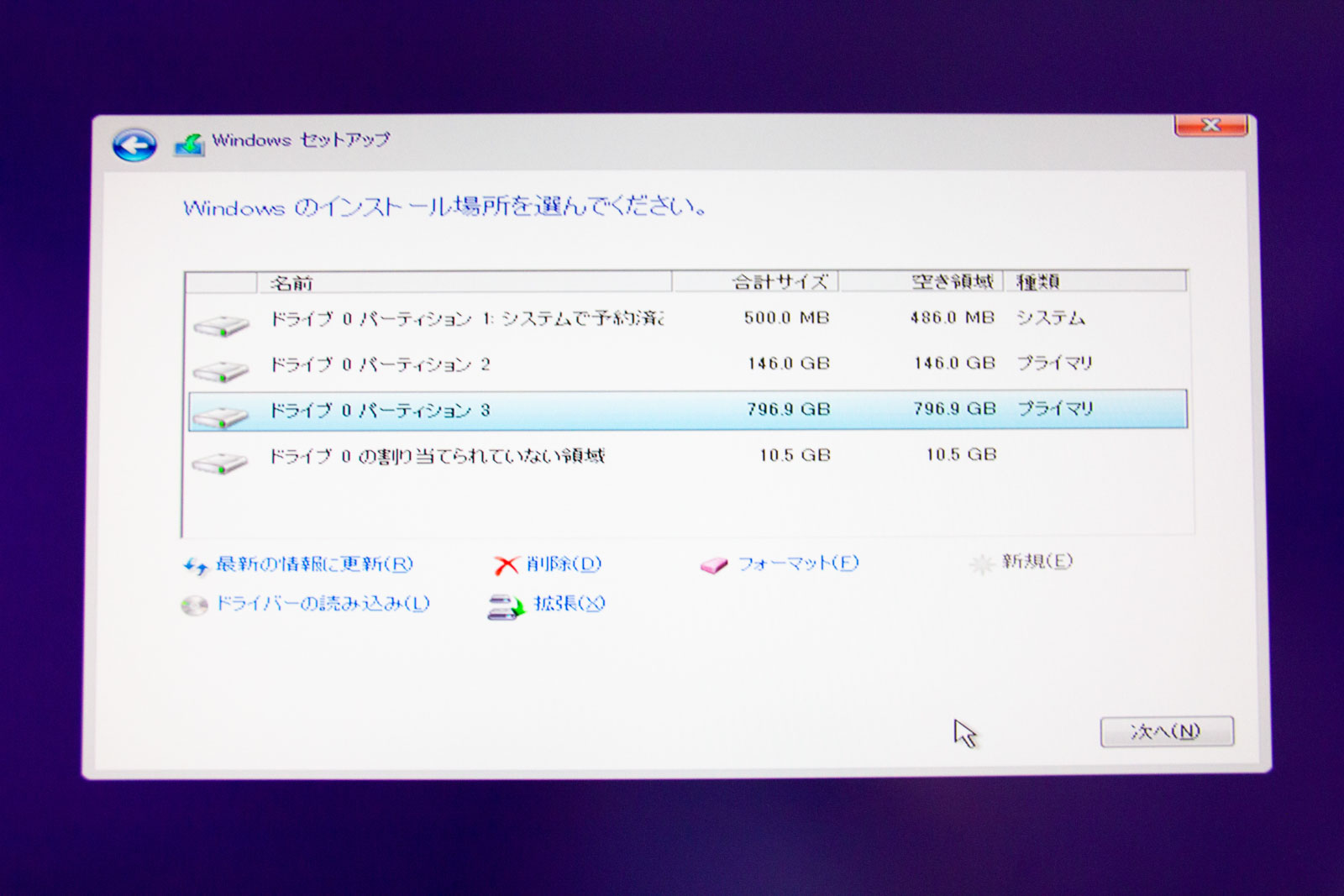

パーティションの設定を終えたら、Windowsをインストールするドライブを選択 します。ここではメインのSSDを指定し、インストールを進めていきます。

ここまでで、大体1時間ちょっとで完了します。

あとは Windowsを最新状態にアップデート し、セキュリティ対策ソフト・Office・Adobe CC などのソフトをインストールすれば作業完了です。

ただし――ここからが長い! すべて入れると 3〜4時間はかかります。それぞれ微妙に設定操作が必要なので、その間パソコンの前を離れるわけにもいかず……。

この工程は、時間に余裕があるときにまとめて行うのがおすすめです。

以上、Ncase M1で自作PCを組み立てたレポートでした。小型ながら拡張性が高く、組んでいてとても楽しいケースでした。これから自作を考えている方の参考になればうれしいです。