川崎駅前のラゾーナ川崎の隣にある「東芝未来科学館」は、2014年に前身の東芝科学館を移転して開館した企業系の科学館です。

残念ながら、一般公開は2024年6月29日で終了してしまうとのことで、急きょ見学に行ってきました。

以前から行こうと思っていたのですが(と言いながら、小向東芝町から移転してもう10年…)、地元ということもあって「そのうち行こうかな」と思っていたら、まさかの閉館という事態に。

今回は、閉館前の雰囲気や展示の様子を写真多めでレポートします。

館内に入ると、まず案内図が目に入ります。展示は「創業者の部屋」から「サイエンスゾーン」まで、全部で9つのブロックで構成されています。

入り口には、大きい画面に動画が流されています。

最初に展示されているのは、からくり人形です。

この人形を作った田中久重(1799〜1881)は、「東洋のエジソン」と称された江戸後期の発明家で、東芝の前身・芝浦製作所の創業者でもあります。

ねずみ灯、無尽灯などの展示。ねずみ灯は受け皿の油が減ると、内部の油がねずみの口から自動的に滴下して補給される仕掛け。

無尽灯は、圧縮空気の力で油を押し上げて灯し続ける江戸後期の発明で「尽きない灯」という名のとおり長時間点灯できるのが特徴です。

「万年自鳴鐘(まんねんじめいしょう)」は、田中久重が製作した機械式の置時計で、「万年時計」の名でも広く知られています。現在は、機械遺産認定 第22号として登録されています。

なんでしょう。電話機?

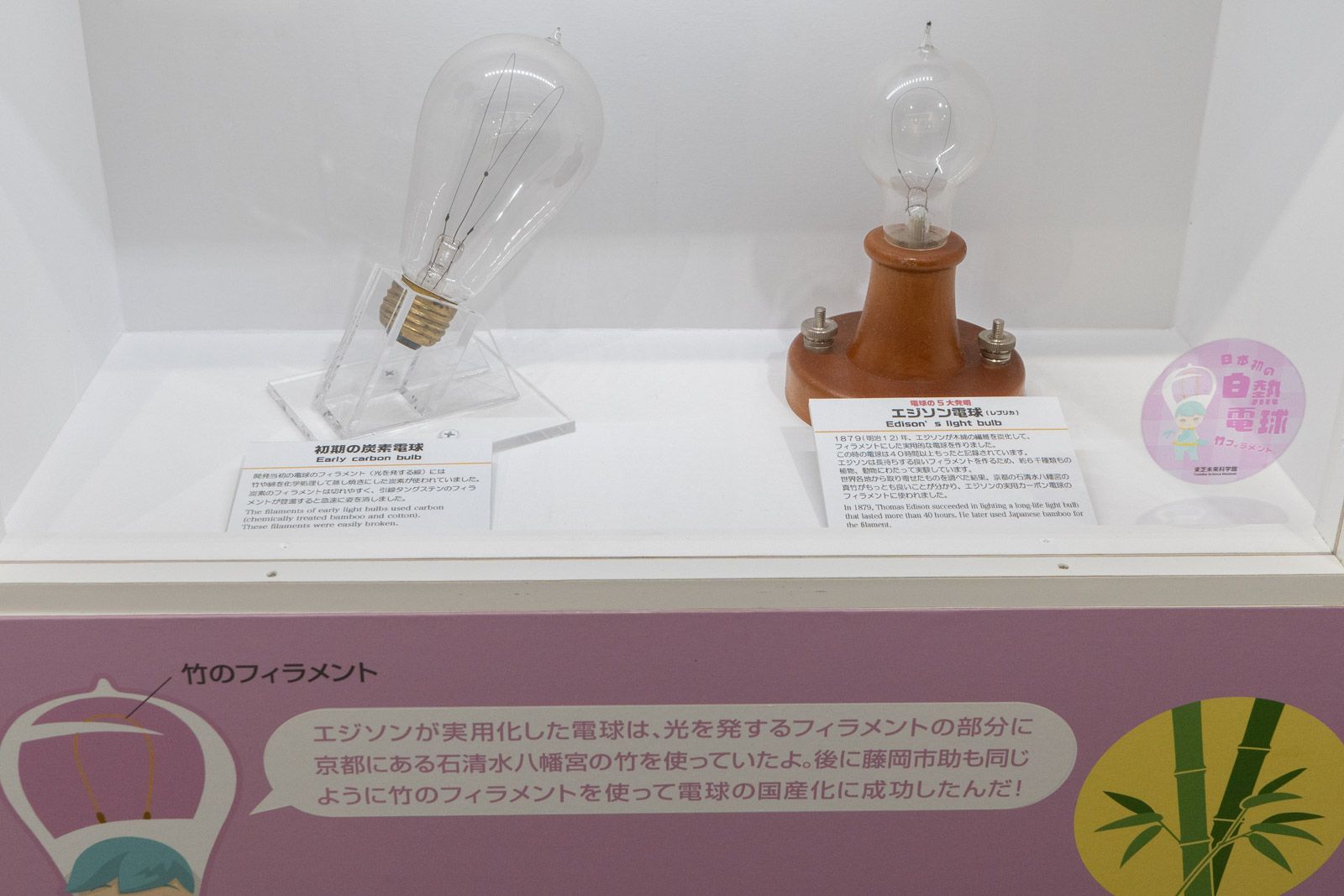

エジソン電球(複製)と竹ひごの展示。

国産初の炭素電球(1915~1921年)。

初期の炭素電球と、初期の引線タングステン電球。

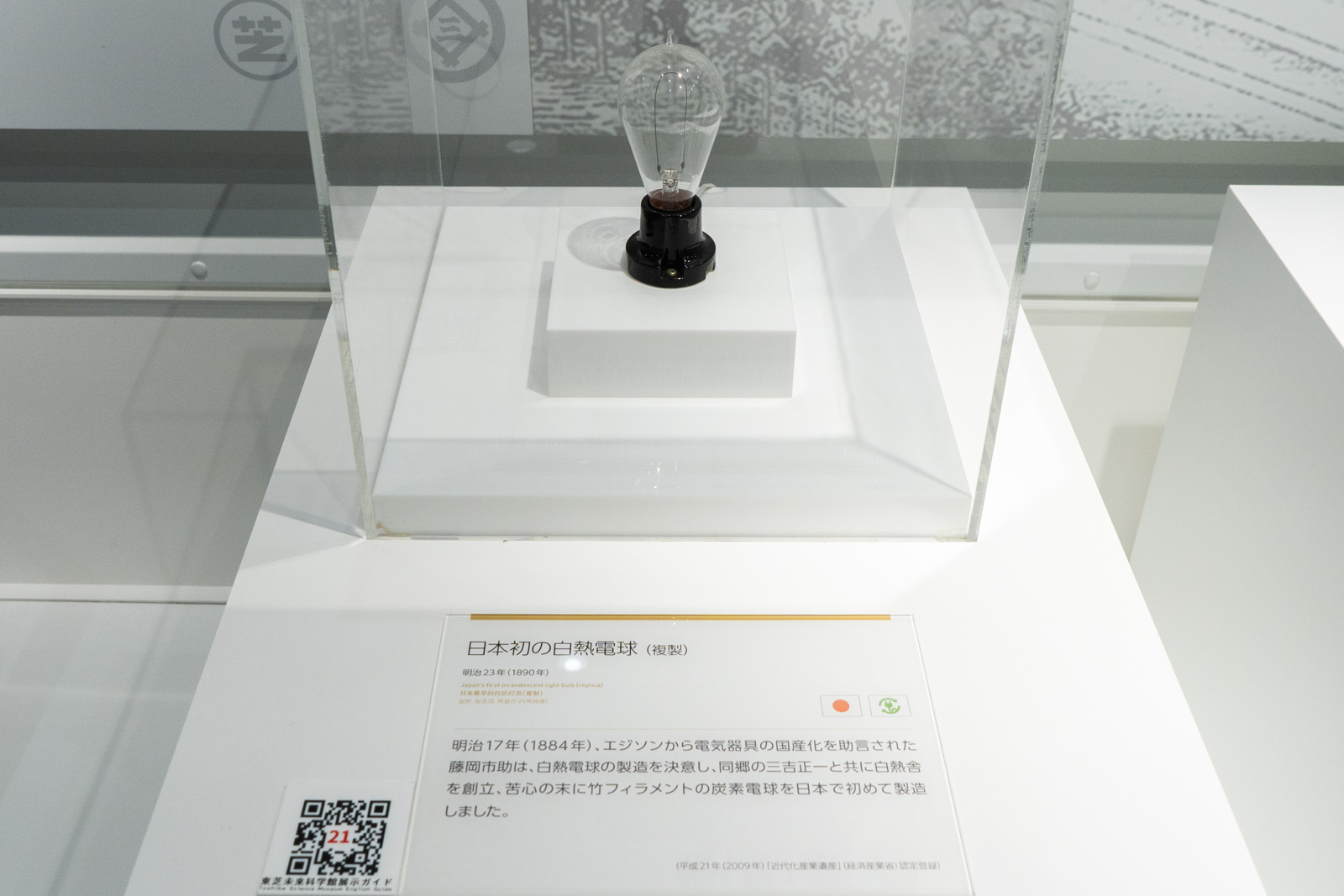

日本初の白熱電球(1890年)。

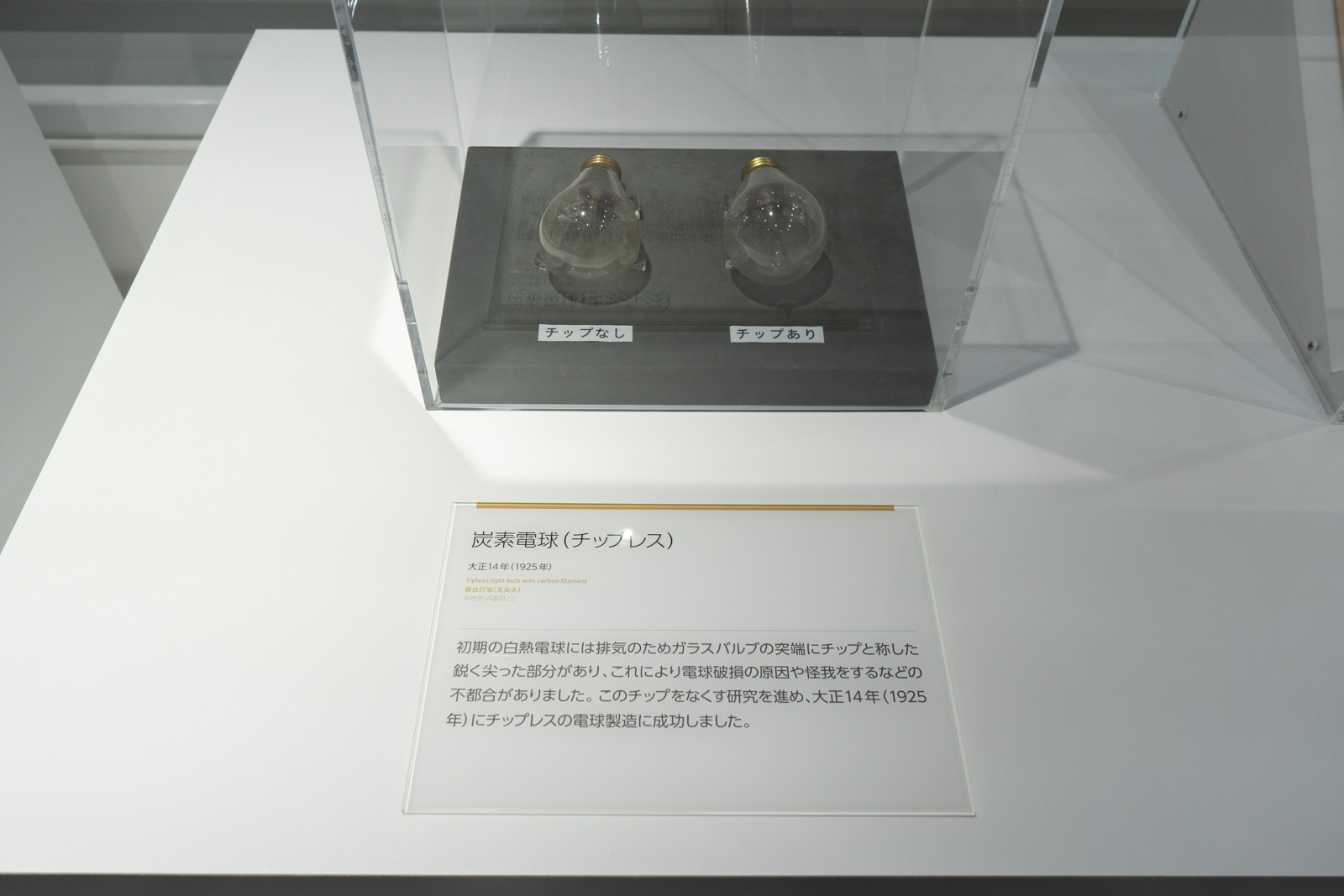

炭素電球(1925年)。

日本初の扇風機(1894年)。

1915年に製作された日本初の単層積算電力計。当時は電気料金が定額制でしたが、公平性を保つために従量制へと移行。

その際、電気の使用量を正確に測る必要があり、米国GE社から技術を導入して開発されたのがこの電力計です。

日本初のX線管(1915年)。

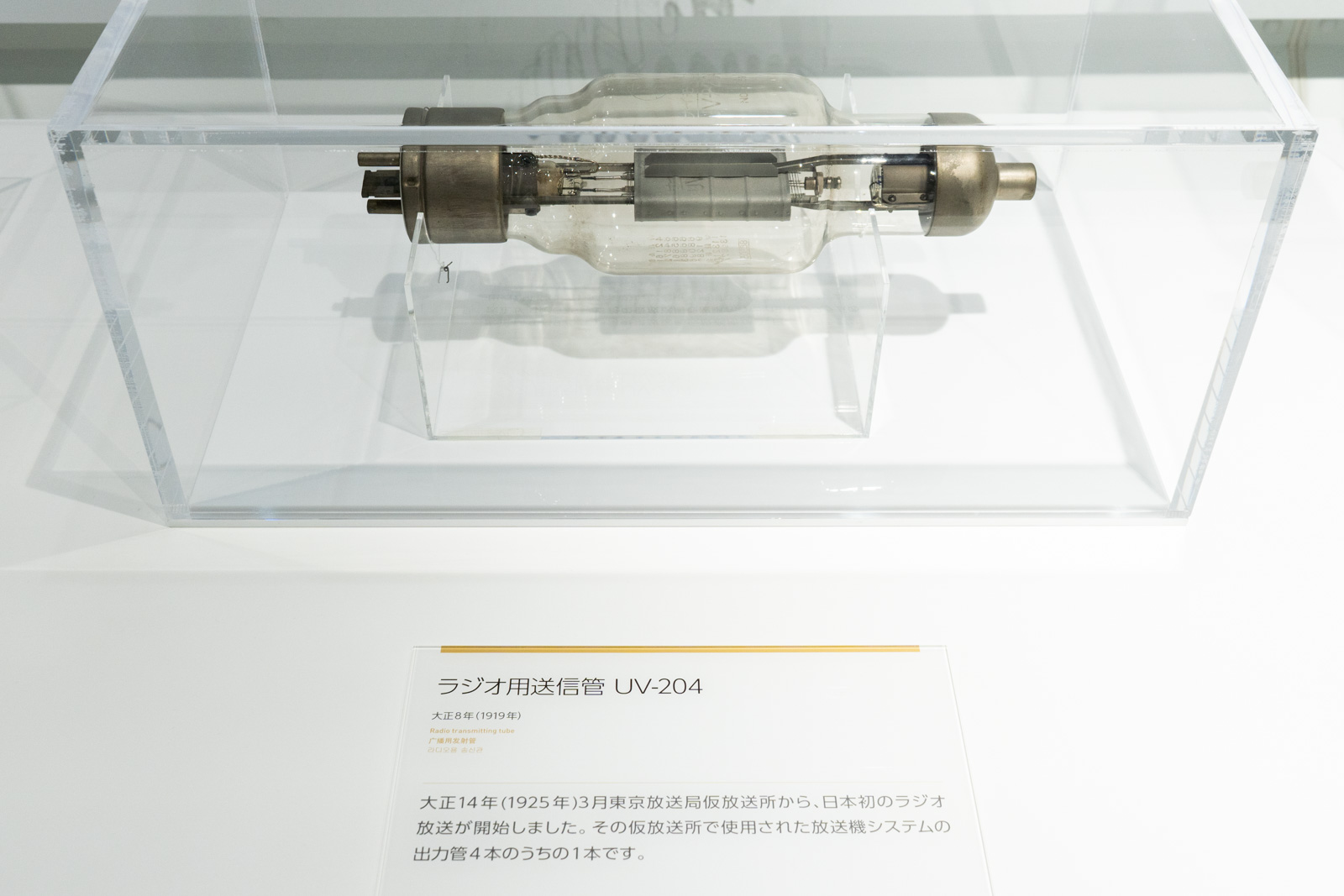

ラジオ用送信管 UV-204(1919年)。

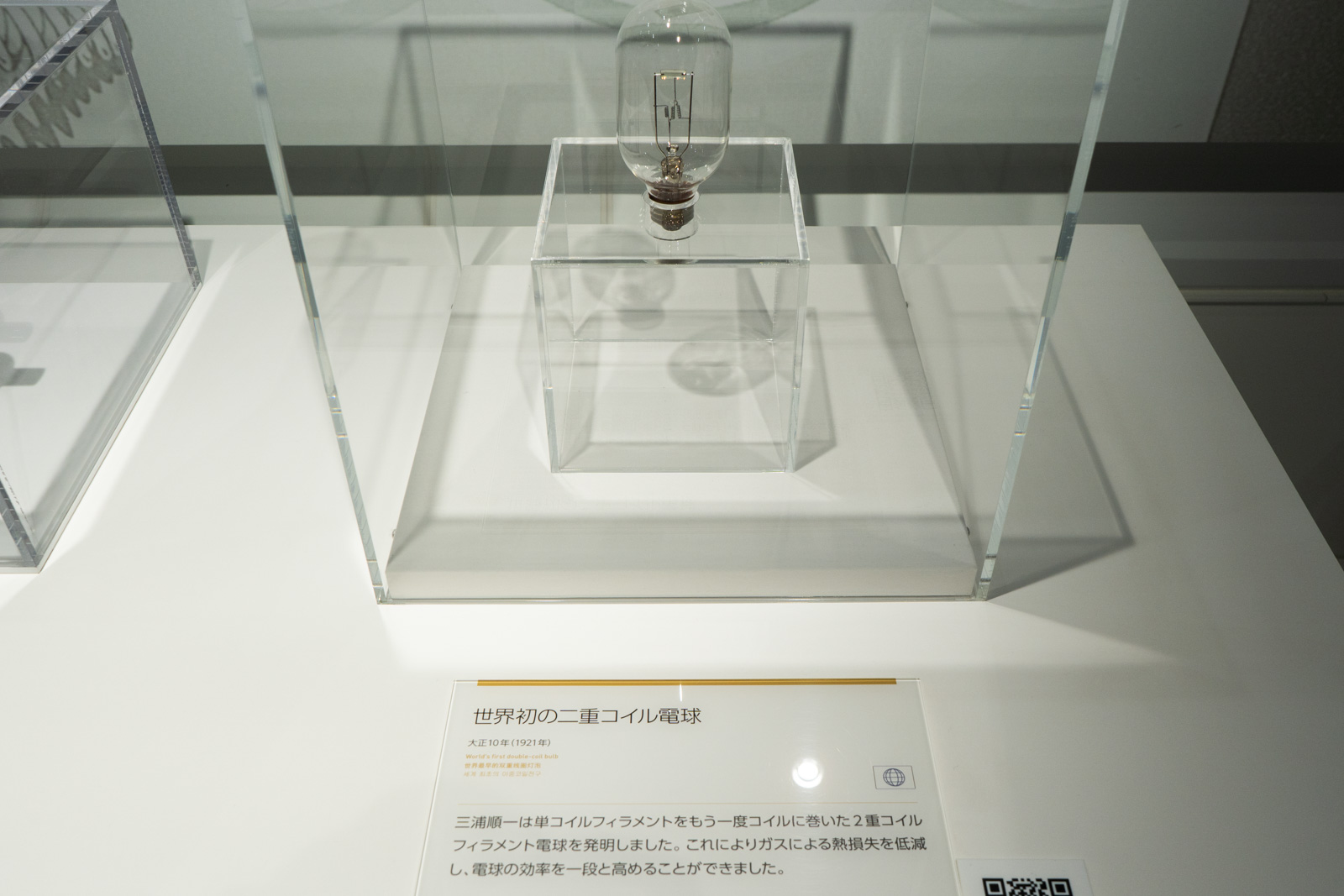

世界初の二重コイル電球(1921年)。

掃除機、蓄音機、ラジオ送信管。

洗濯機(1930年)、国産初の洗濯機用モーター、日本初の電気冷蔵庫(1930年)。

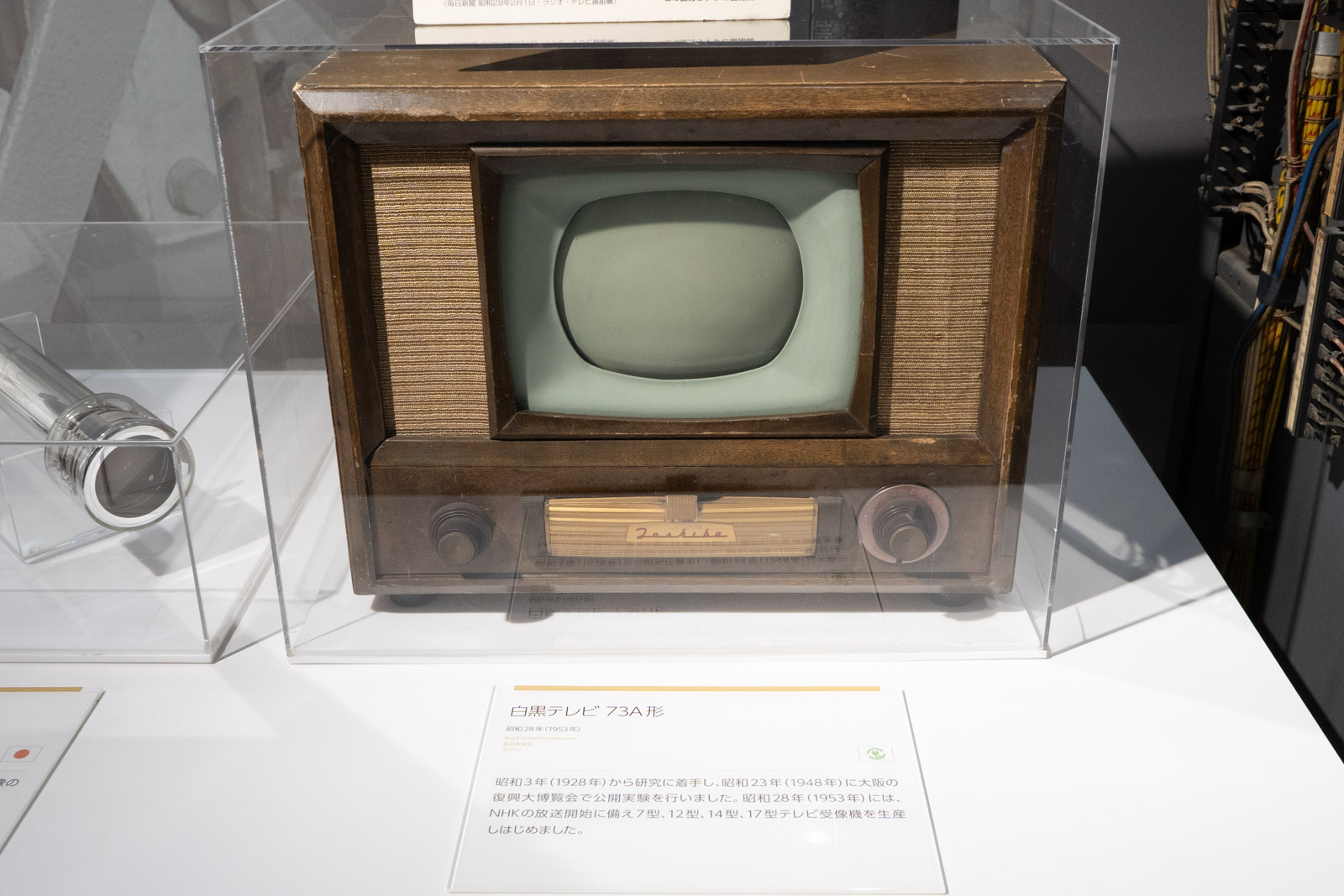

白黒テレビ 73A型(1928年)。

トースター TT-1(1952年)、日本初のイメージオルシコン5820(1953年)。

「イメージオルシコン」は、テレビ放送初期に使われた撮像管で、映像を電気信号に変える“カメラの目”のような装置です。

現在のCCDやCMOSセンサーの前身にあたる技術で、東芝も国産化に取り組み、当時のテレビ放送を支えました。

14インチ白黒テレビ H14EK(1959年)、トランジスターラジオ 6TR-127(1965年)、手動式計算機 20-TB(1050年)。

やぐらこたつ(1957年)、パルセーター(回転翼)採用の電気洗濯機(1957年)、冷蔵庫 GR-820(1957年)。

ラジオ受信機(1925年)、ラジオスピーカー(1925年)。

スタッフの方が詳しく説明してくれたりします。

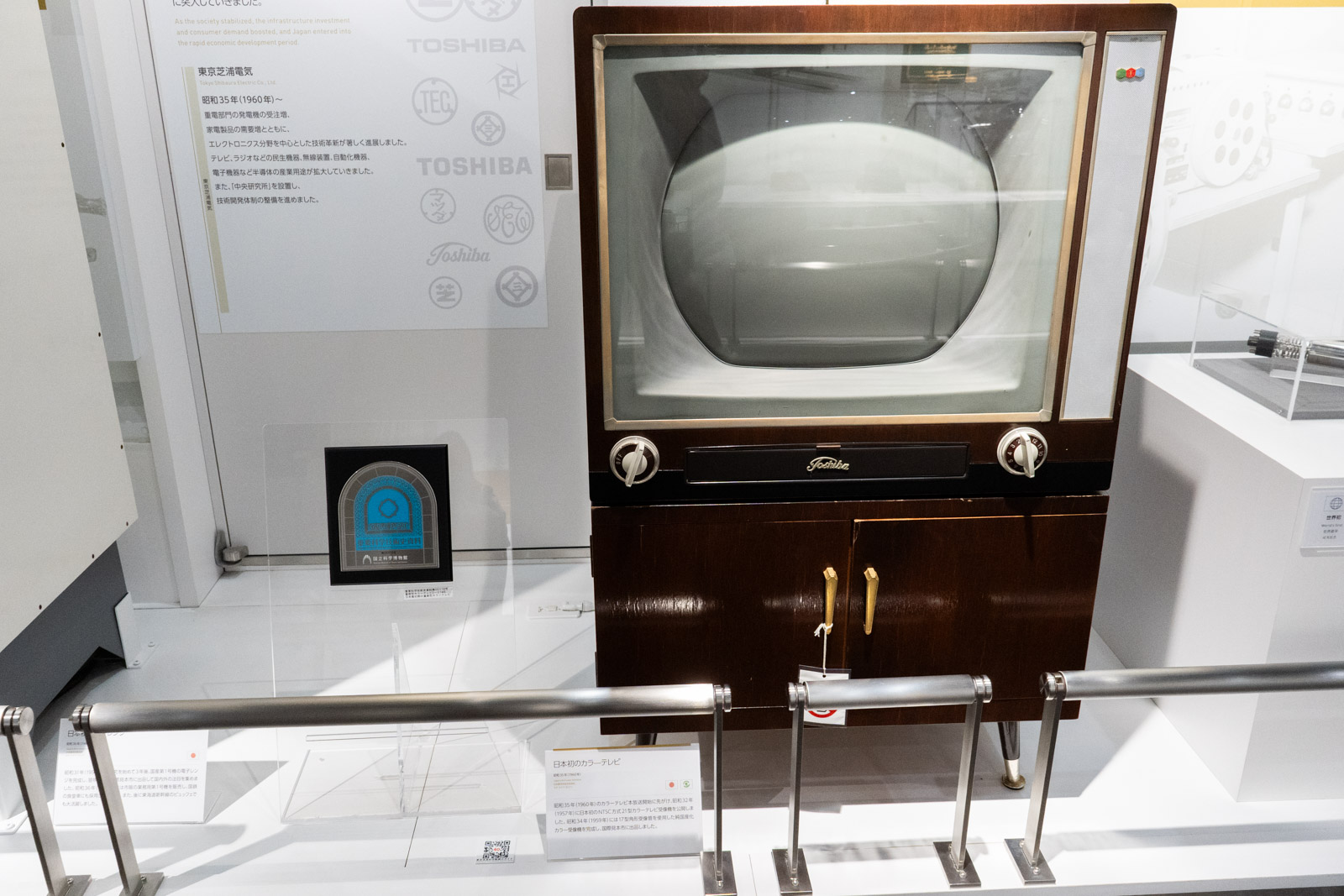

日本初のカラーテレビ(1960年)。

日本初のマイクロプログラミング方式 コンピューター(1961年)。

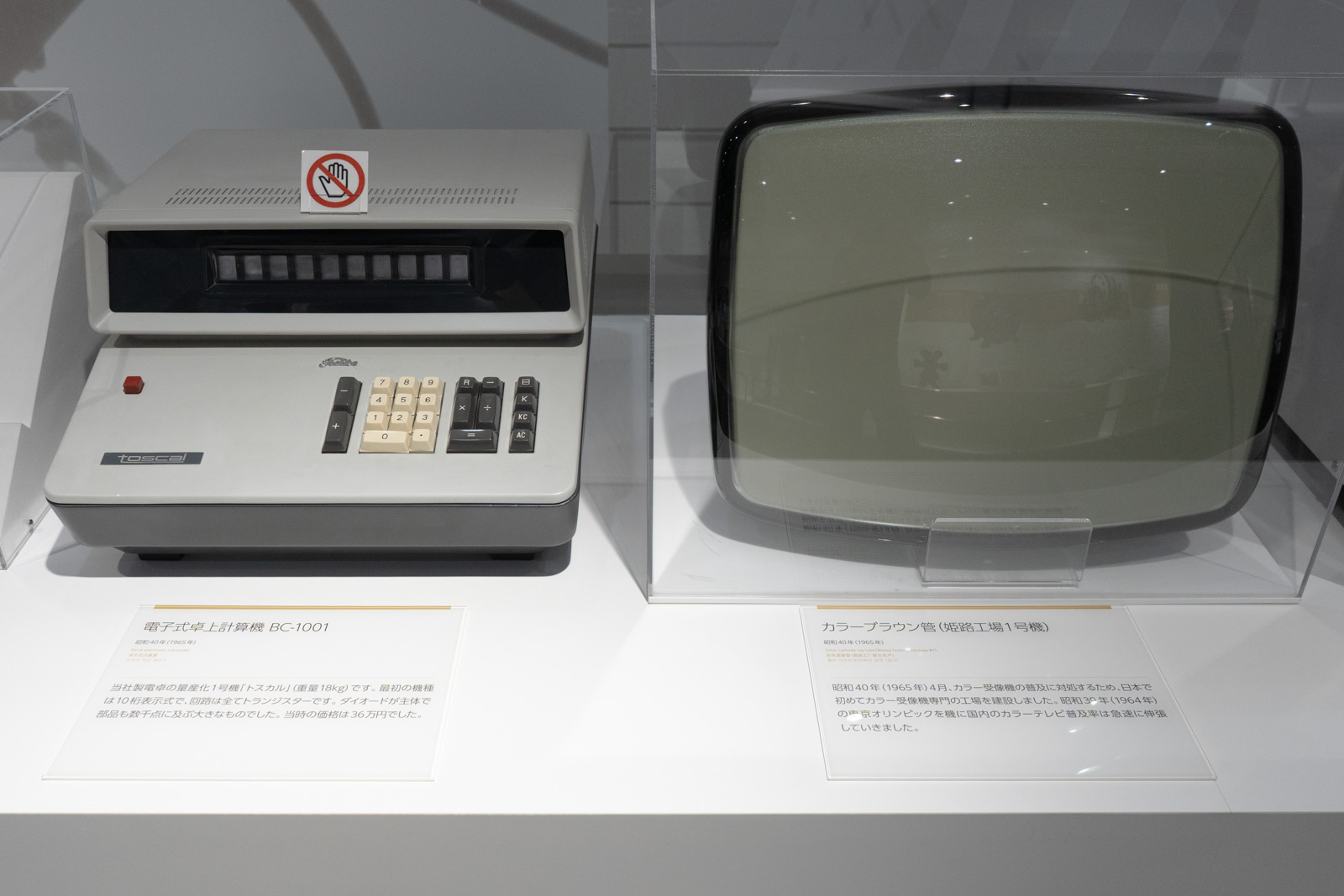

電子式 卓上計算機 BC-1001(1965年)、カラーブラウン管(愛媛工場1号機/1965年)。

ヘリカルスキャン方式統一I型VTR(民生用VTR/1971年)。

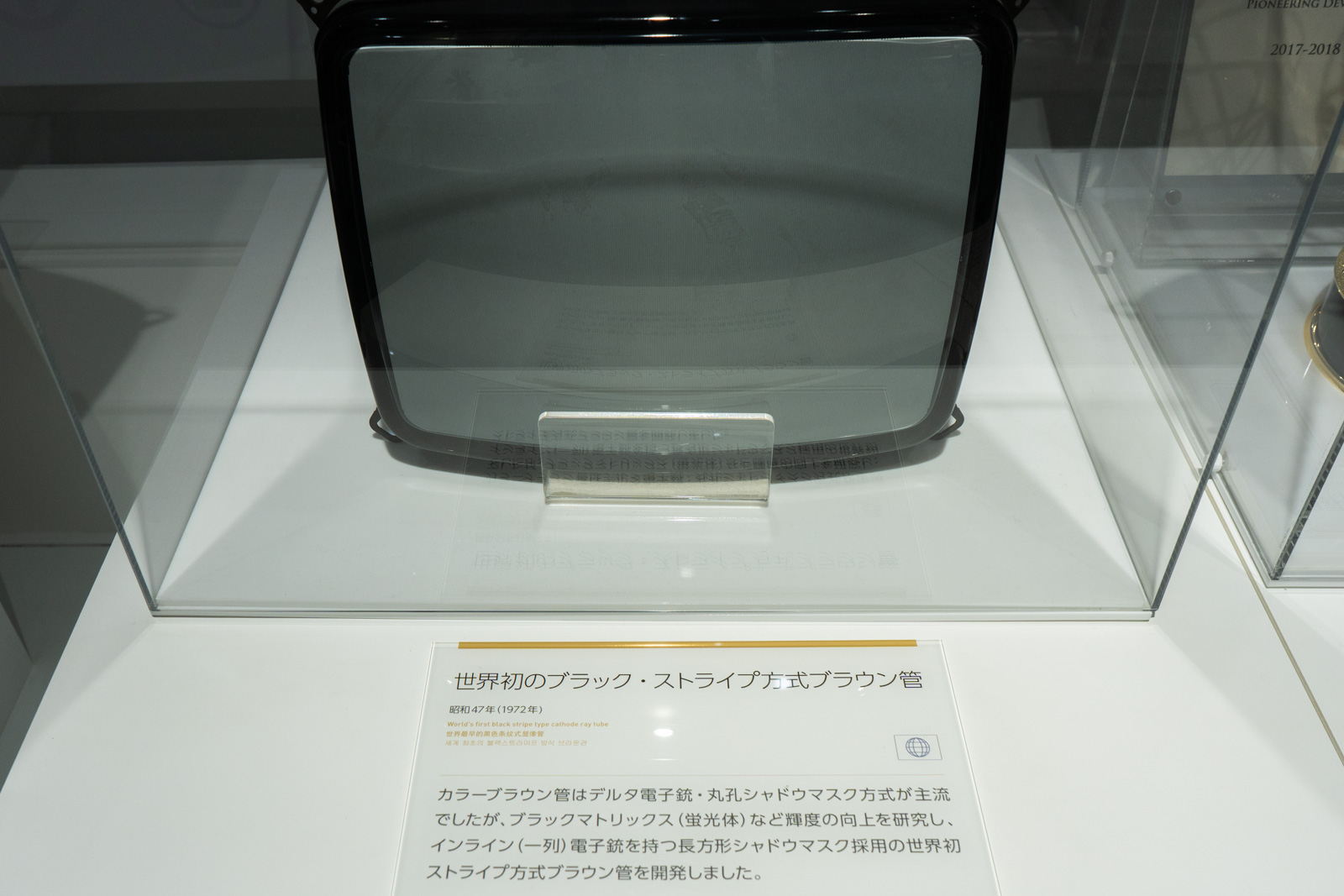

世界初のブラック・ストライプ方式ブラウン管(1972年)。

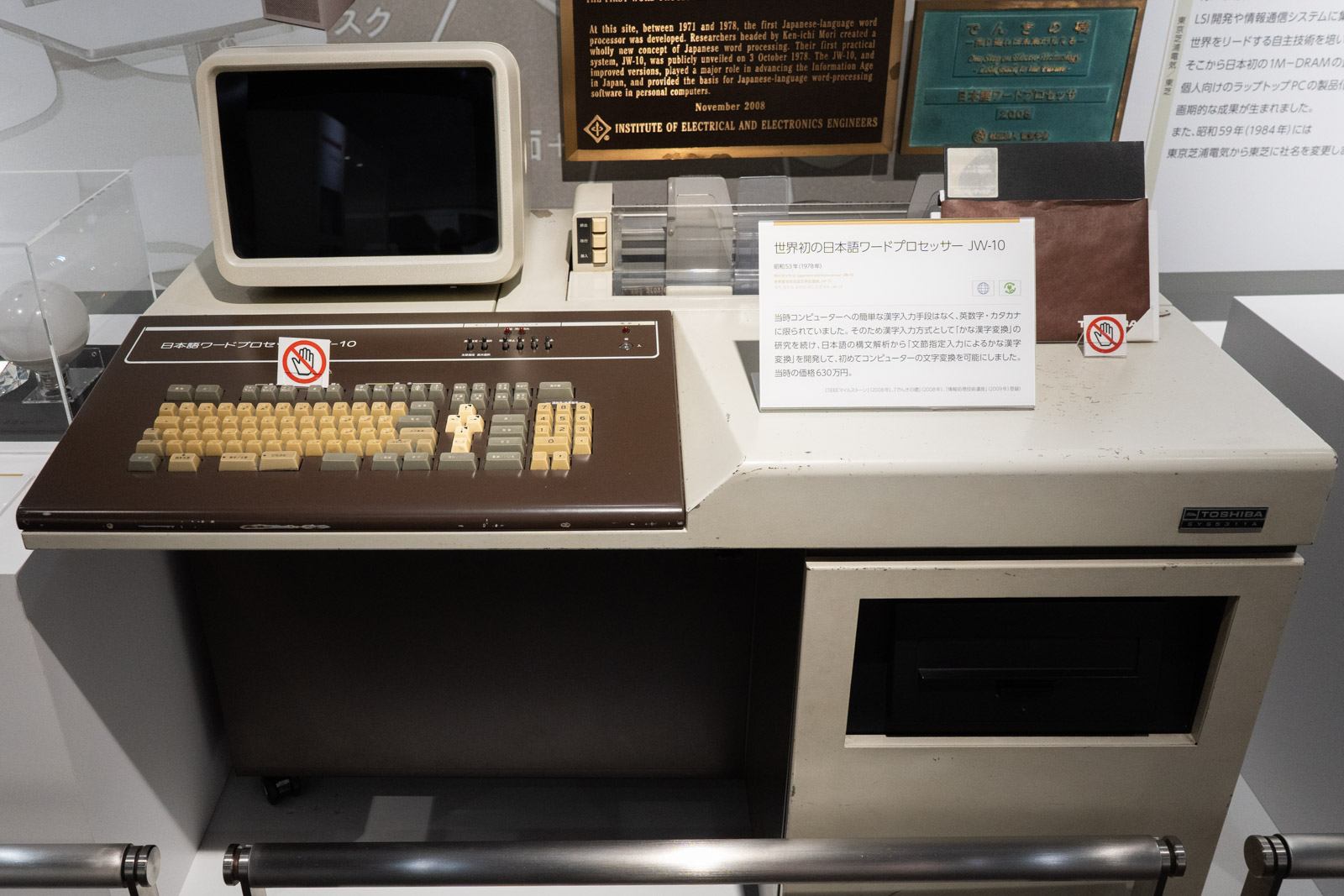

世界初の日本語ワールドプロセッサー JW-10(1978年)。

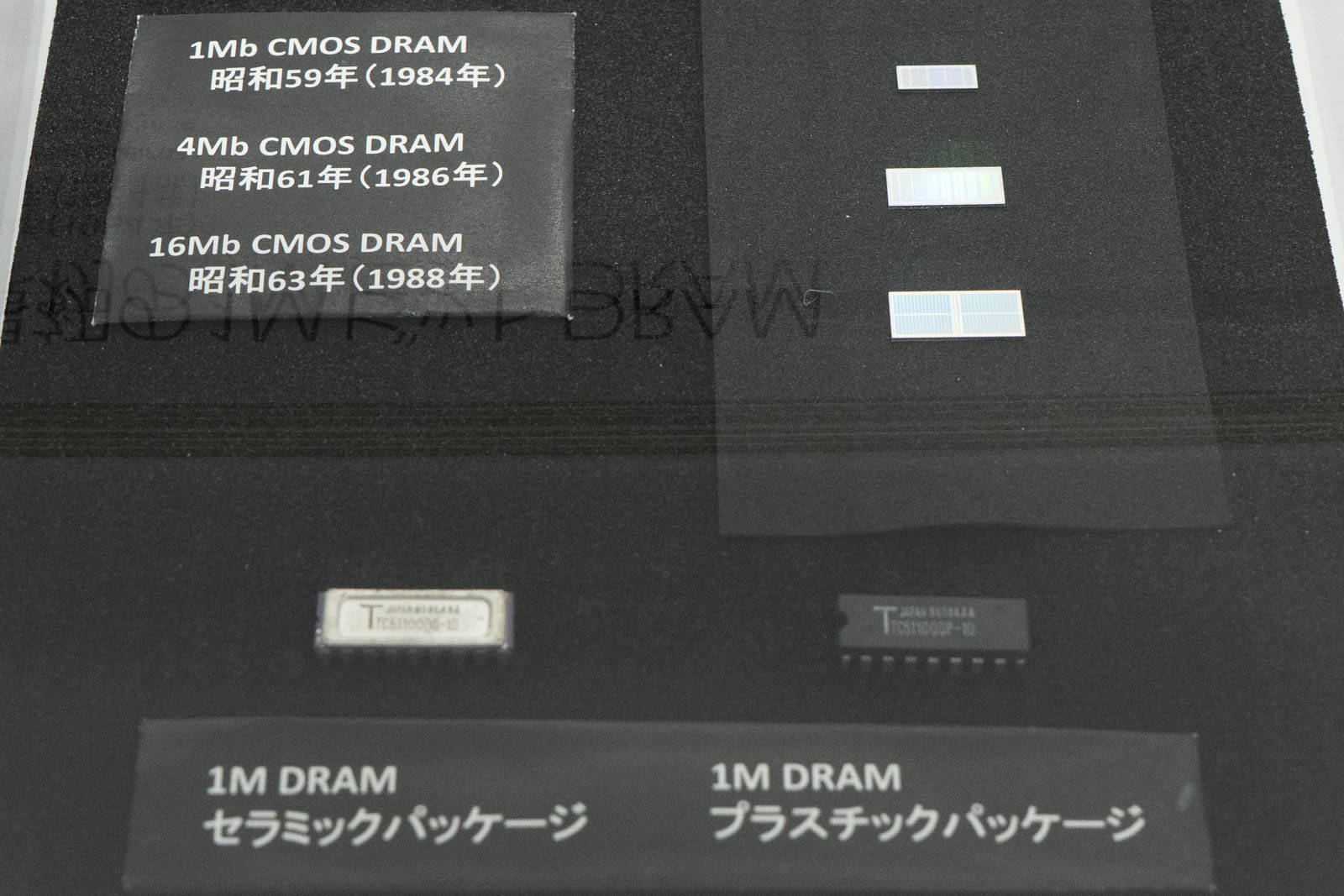

1M DRAMセラミックパッケージ/プラスチックパッケージ。

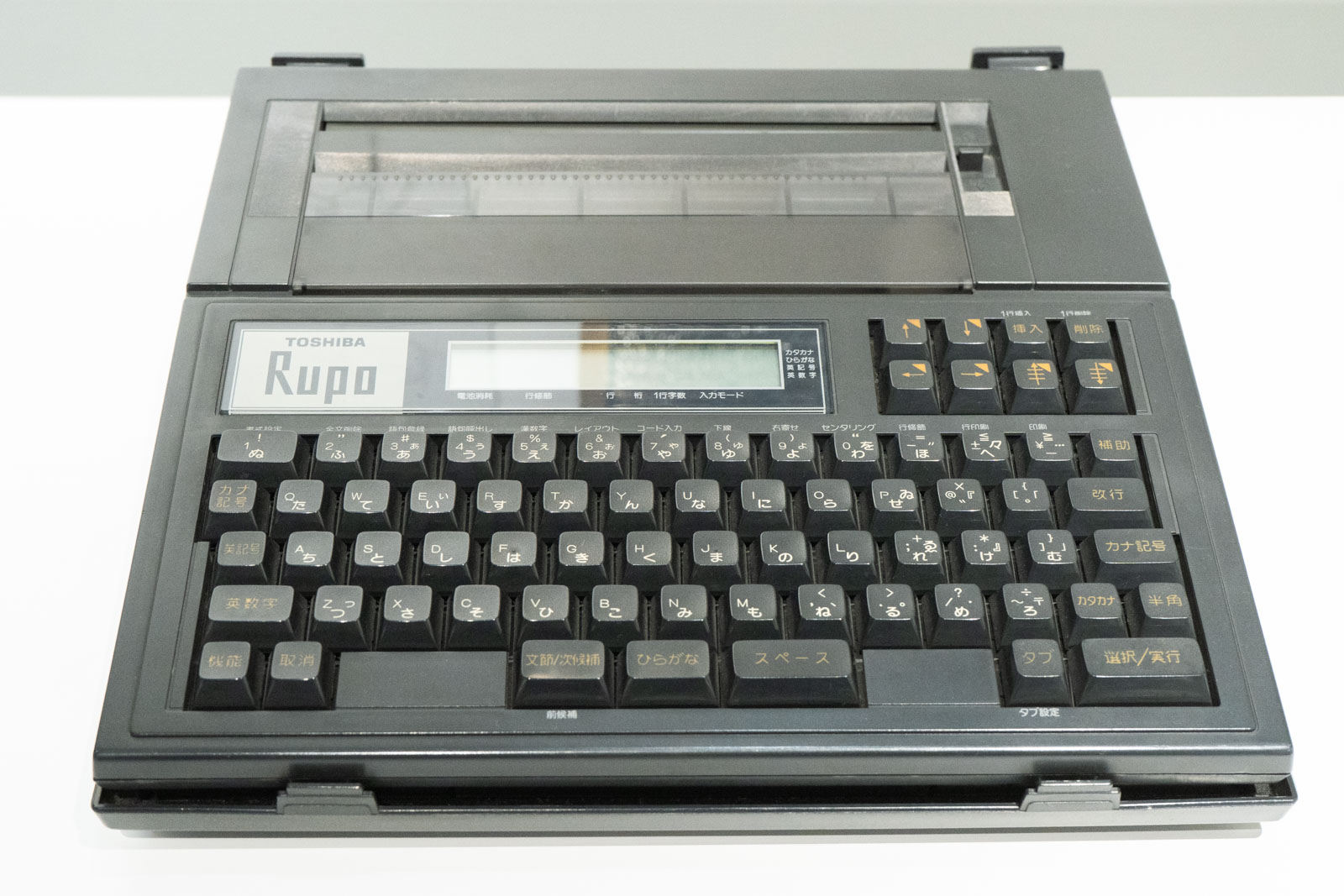

パーソナルワープロ Rupo JW-R10(1985年)。

Wikipediaによると「液晶は10字×2行、重さ3.15kg、外部記憶装置はカセットレコーダ、電源はACアダプタ・単一乾電池4本の2種類)」

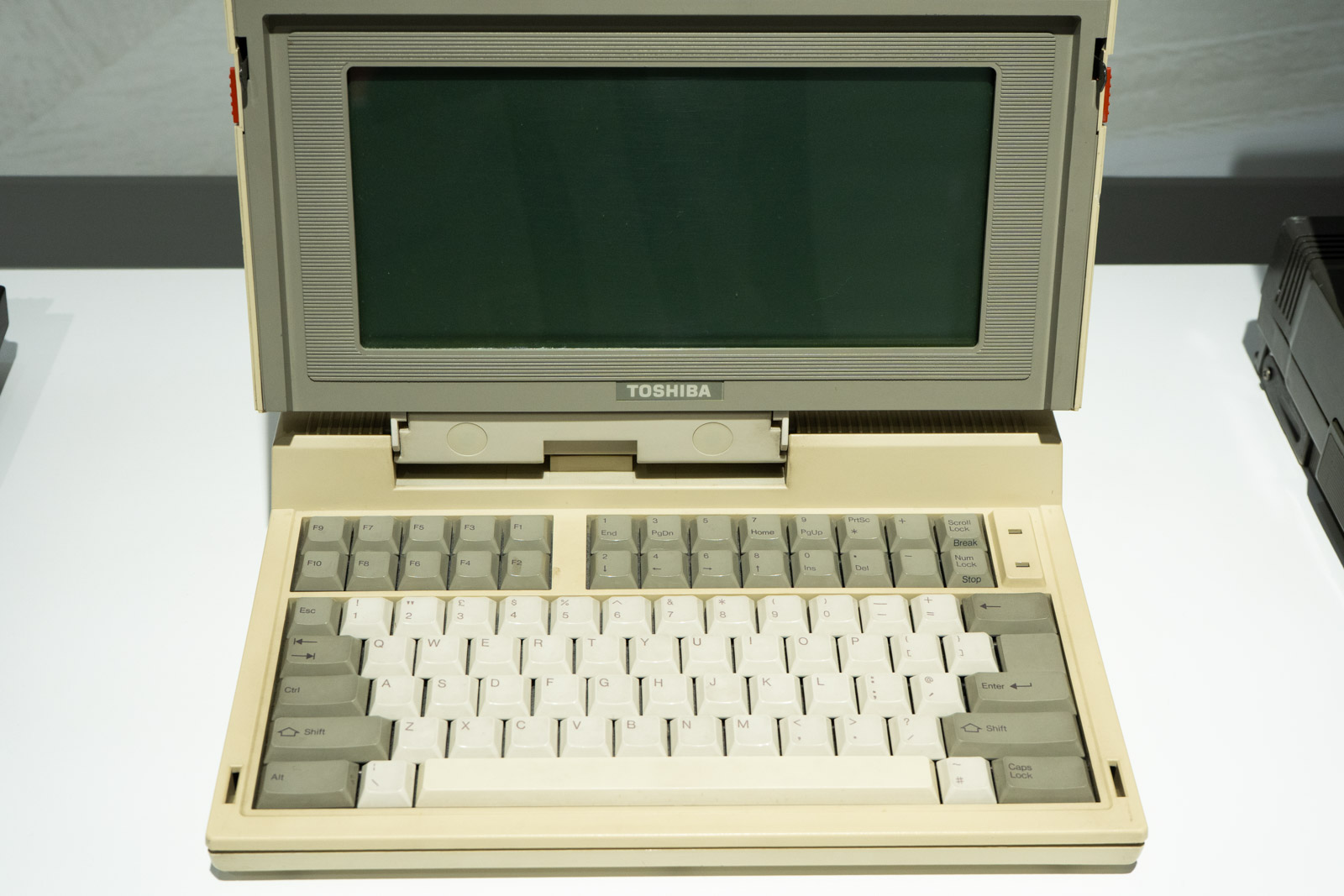

世界初のラップトップPC T1100(1985年)。

Wikipediaによると「IBM PCデスクトップと互換性があり、3.5インチフロッピーディスクドライブを搭載し、CPUにIntel 80C88(4.77MHz駆動)を搭載している。モノクロ液晶ディスプレイによる80字×25行のテキスト表示と640×200ピクセルのグラフィック表示をサポート」。

世界初のHDD内蔵 16ビット ラップトップPC T3100/20(1986年)。

Wikipediaによると「T1100の後継機で10MBのハードディスク、8MHz Intel 80286 CPU、最大640×400ピクセルの9.6インチガスプラズマディスプレイを搭載」。

世界初の超小型単板式カラーカメラ IK-M10A(1986年)。

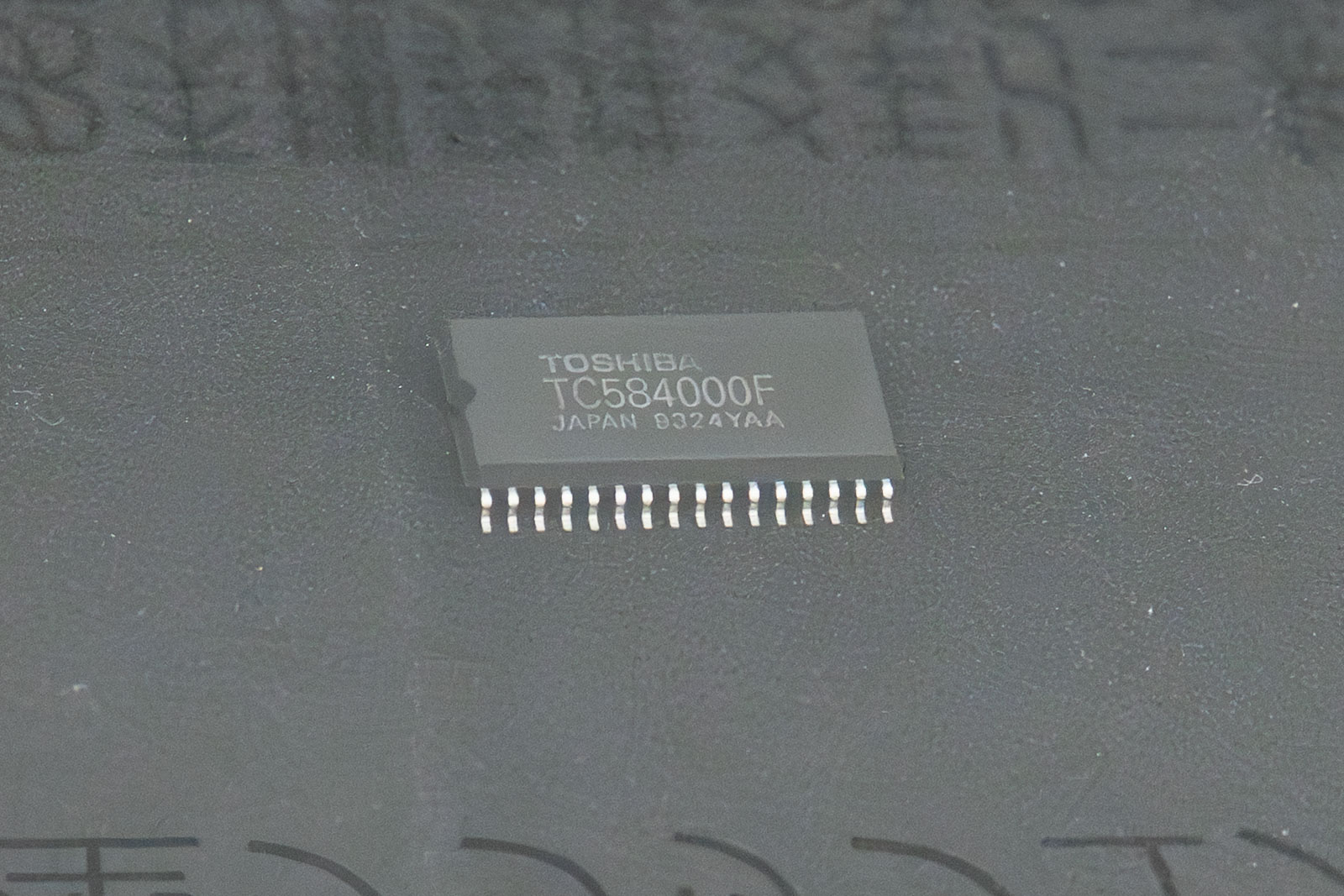

世界初のNAND型フラッシュメモリー(1987年)。

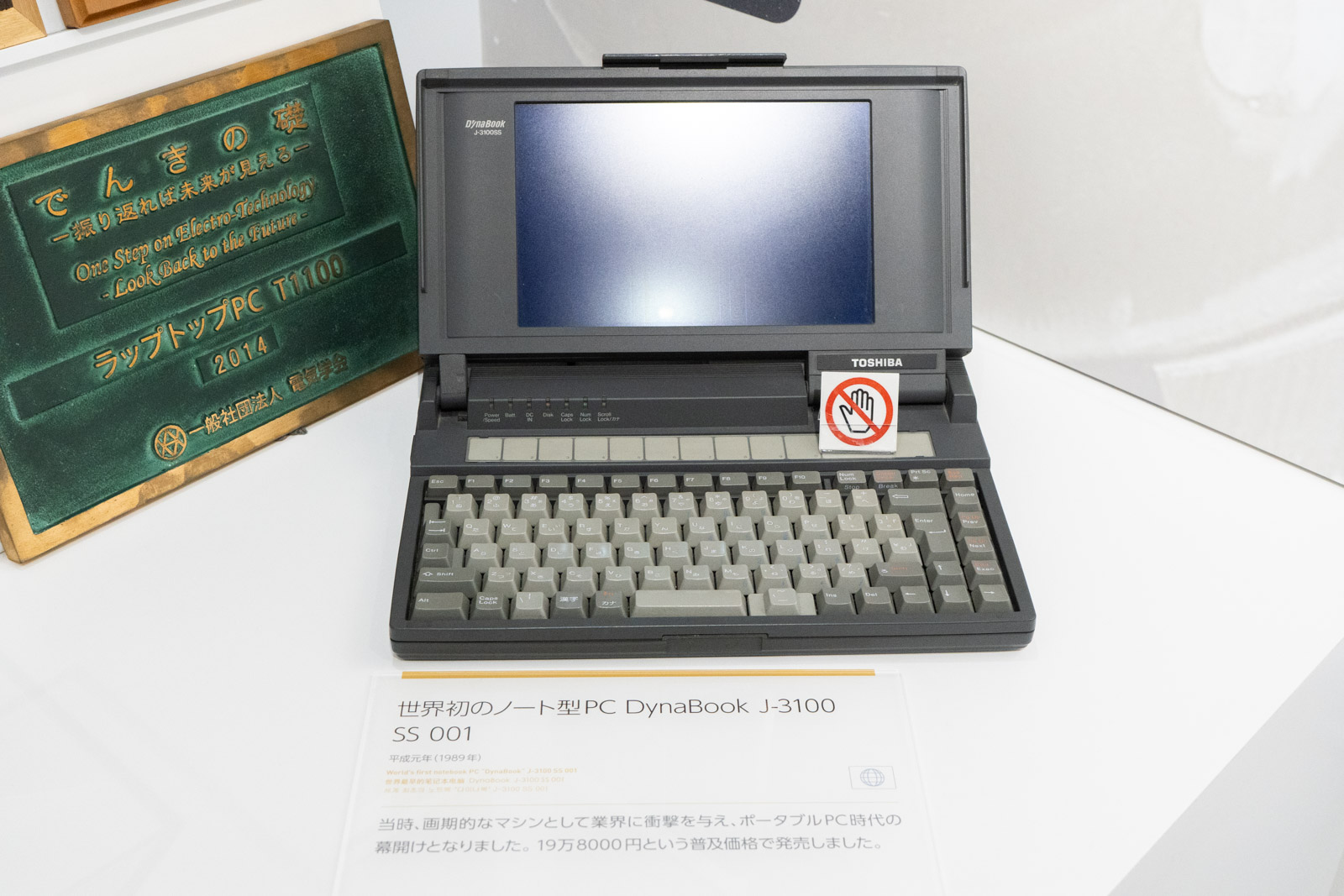

世界初のノート型PC DynaBook J-3100 SS 001(1989年)。

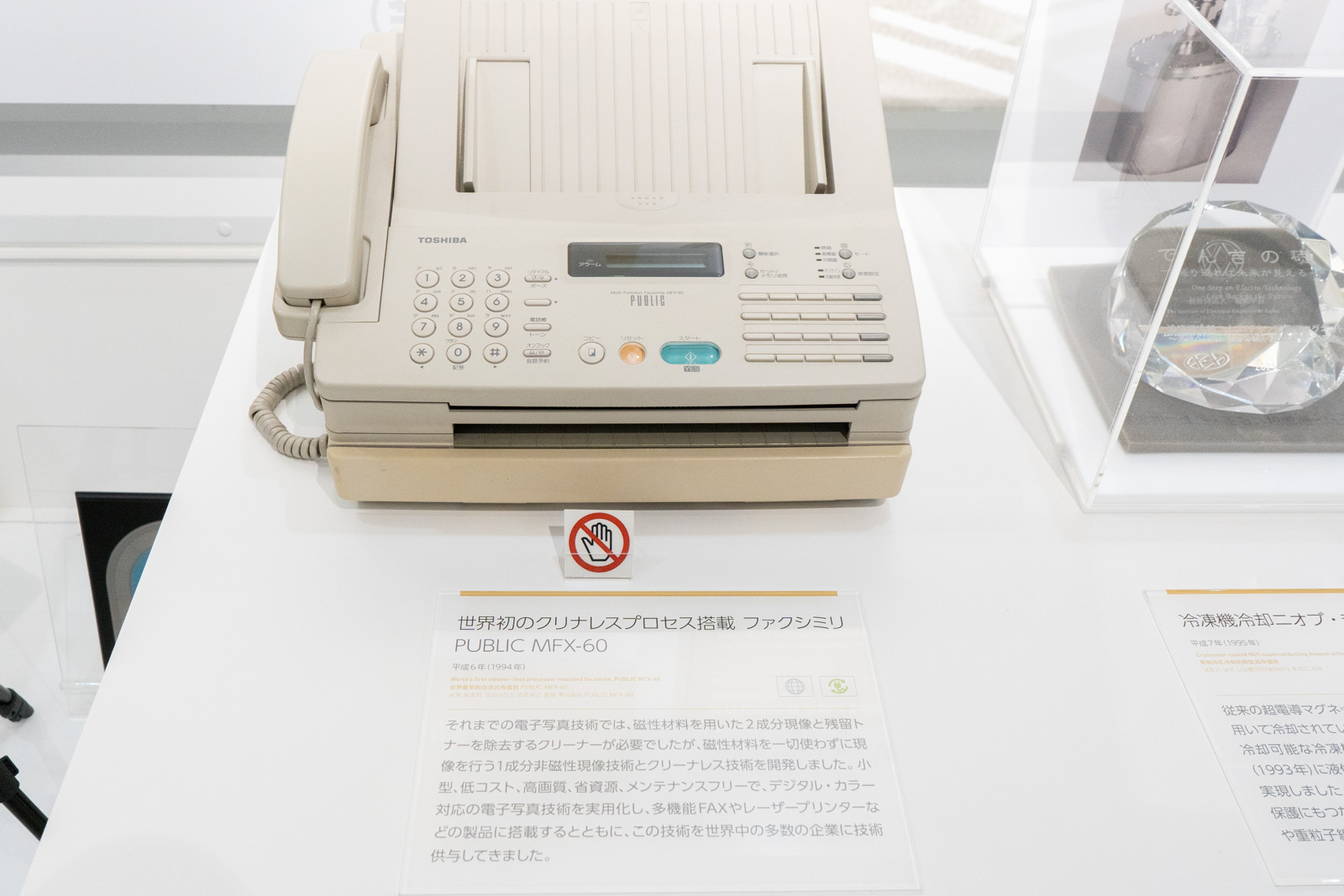

世界初のクリナレスプロセス搭載 ファクシミリ PUBLIC MFX-60(1994年)。

世界初のDVDプレーヤー SD-3000(1996年)。

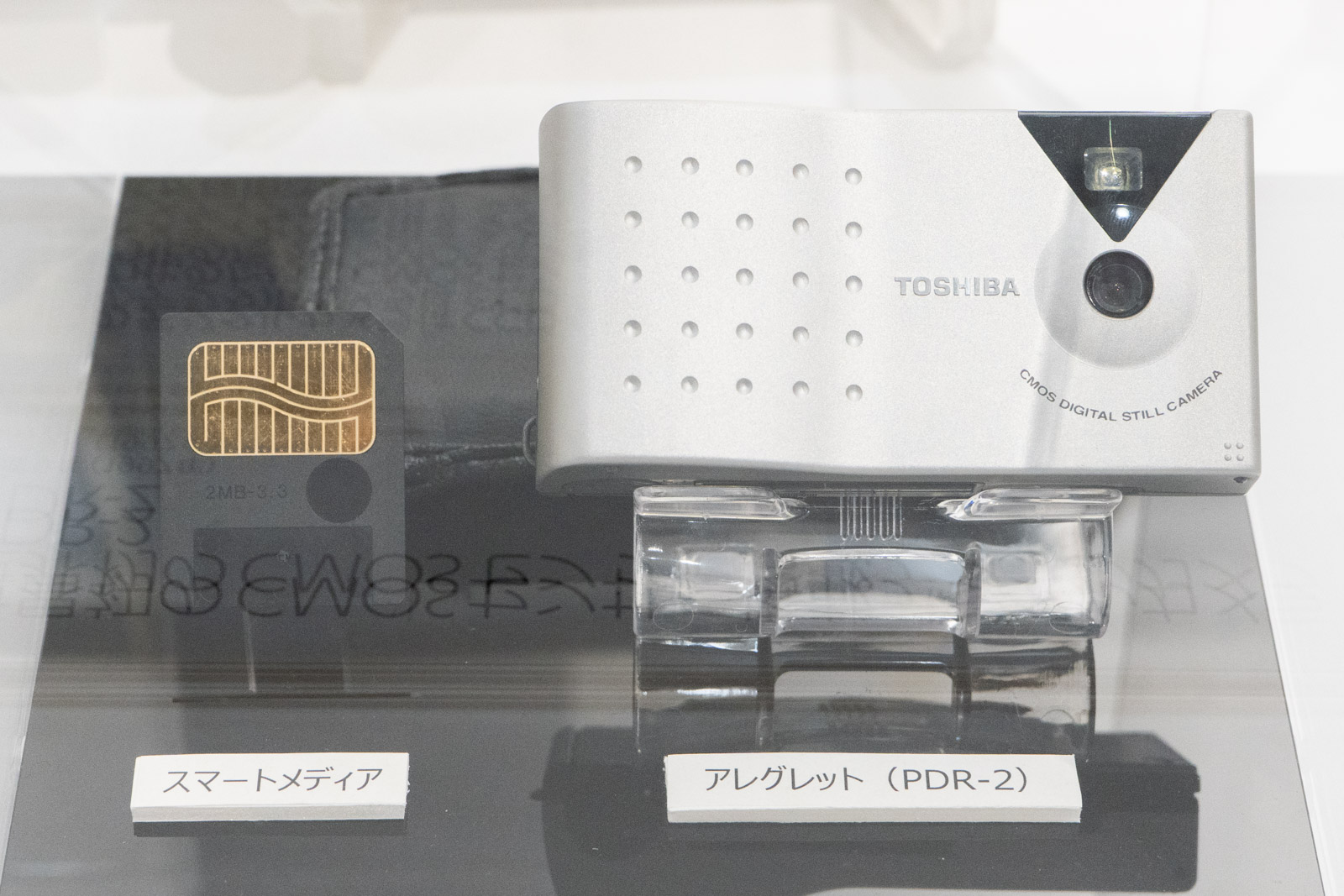

世界初のCMOSセンサー搭載デジタルカメラ アレグレット PDR-2とスマートメディア(1997年)。

世界初のHDD&DVDビデオレコーダー RD-2000(2001年)。

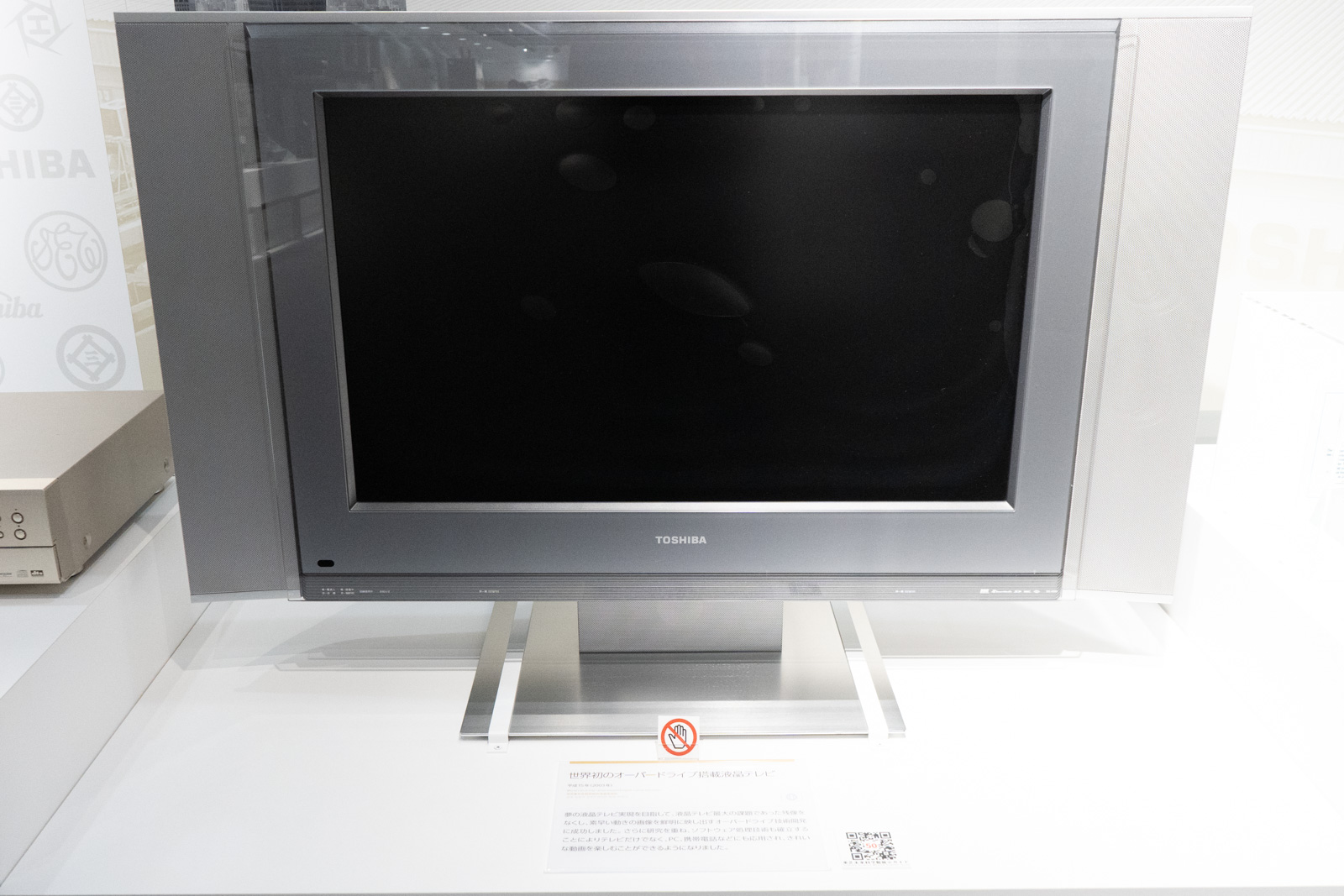

世界初のオーバードライブ搭載液晶テレビ(2003年)。

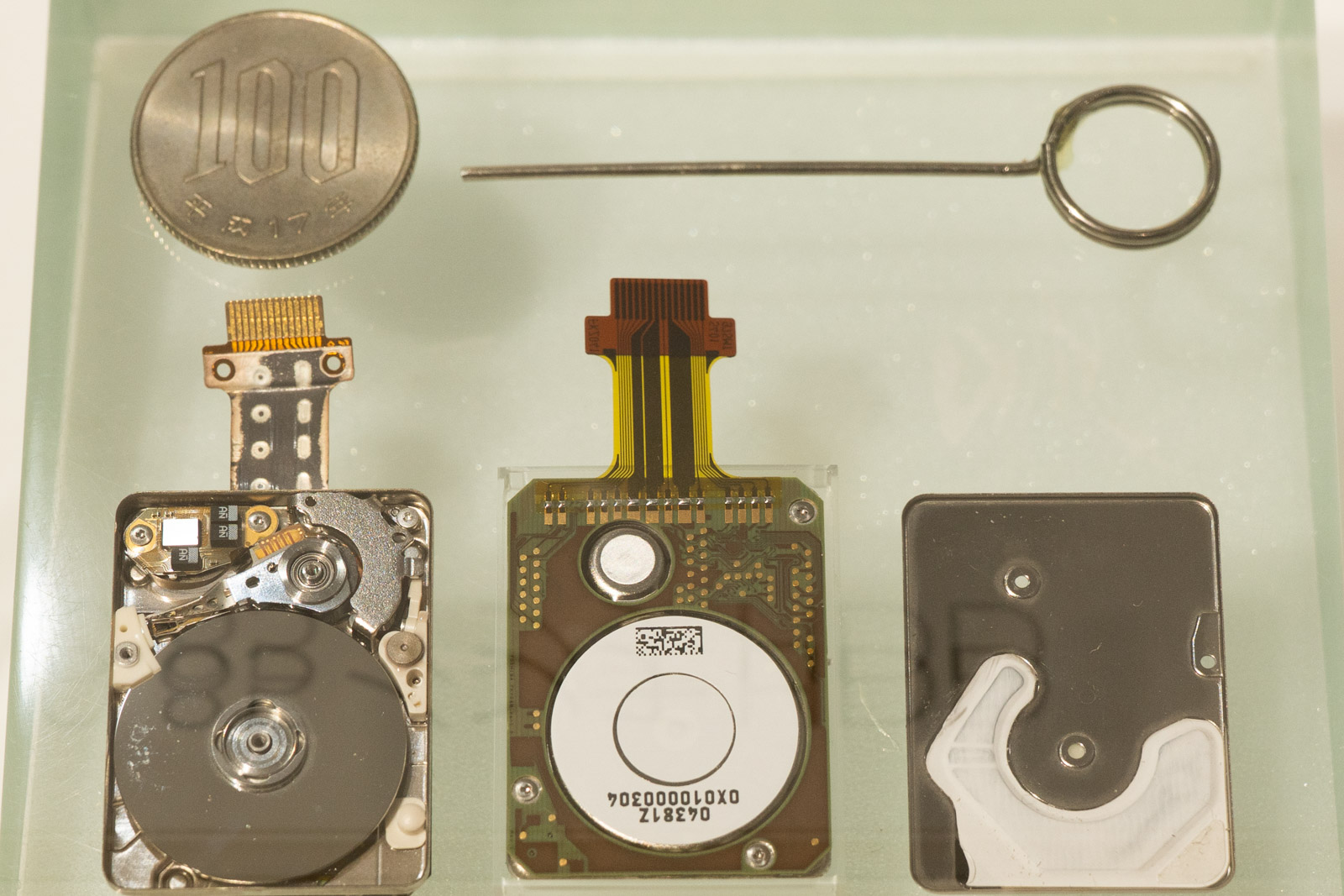

世界最小の0.85インチHDD(2004年)。容量は4GBでビデオカメラ・携帯電話に採用。

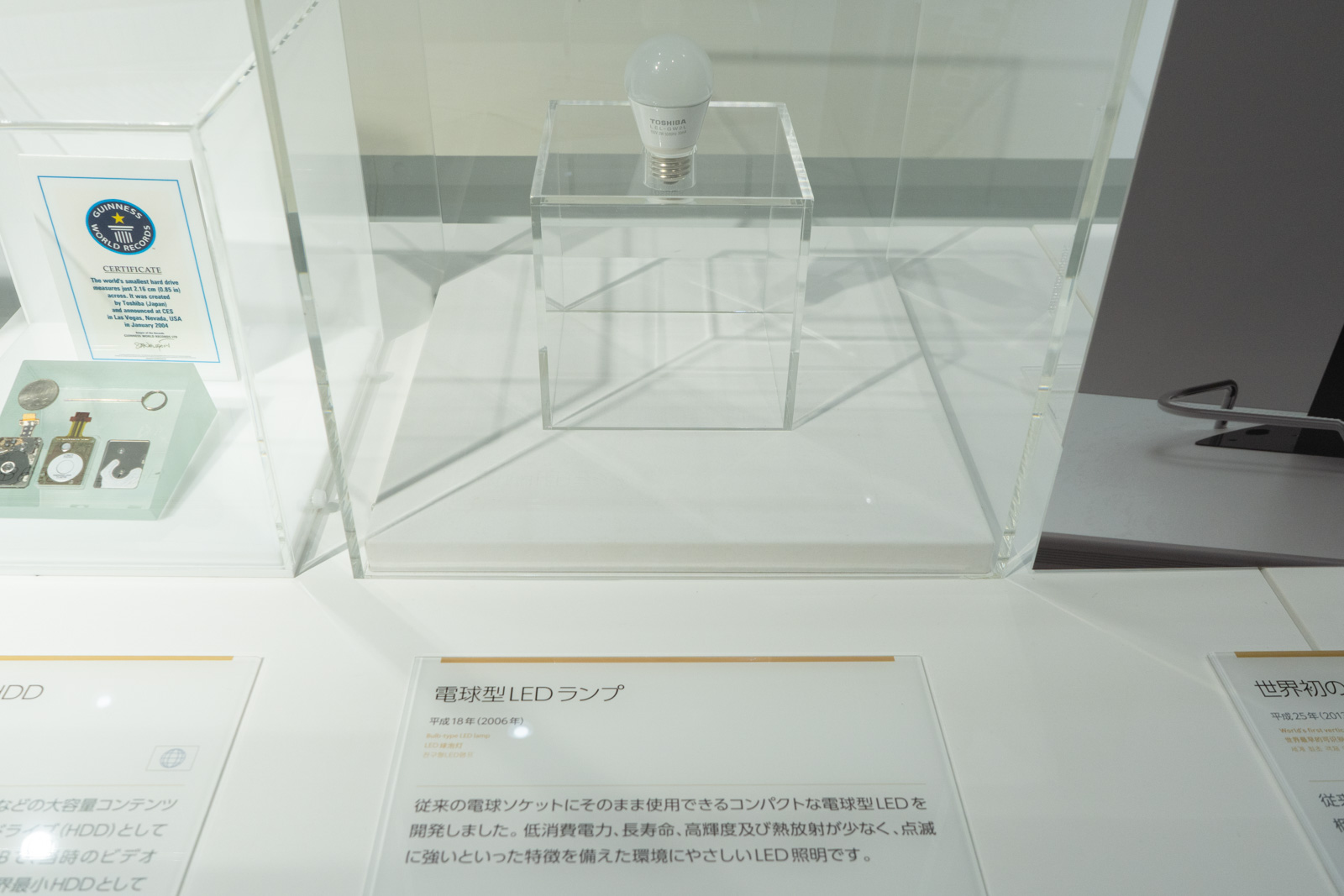

電球型 LEDランプ(2006年)。

館内中央には大きなモニターを使った体験型ブースがあります。

こちらは、静電気の力で髪の毛が逆立つ様子を体験できる実験コーナーです。

「ナノライダー」は、半導体メモリーの内部に入り込み、情報を記録する電子を集めていく体験型ゲームです。

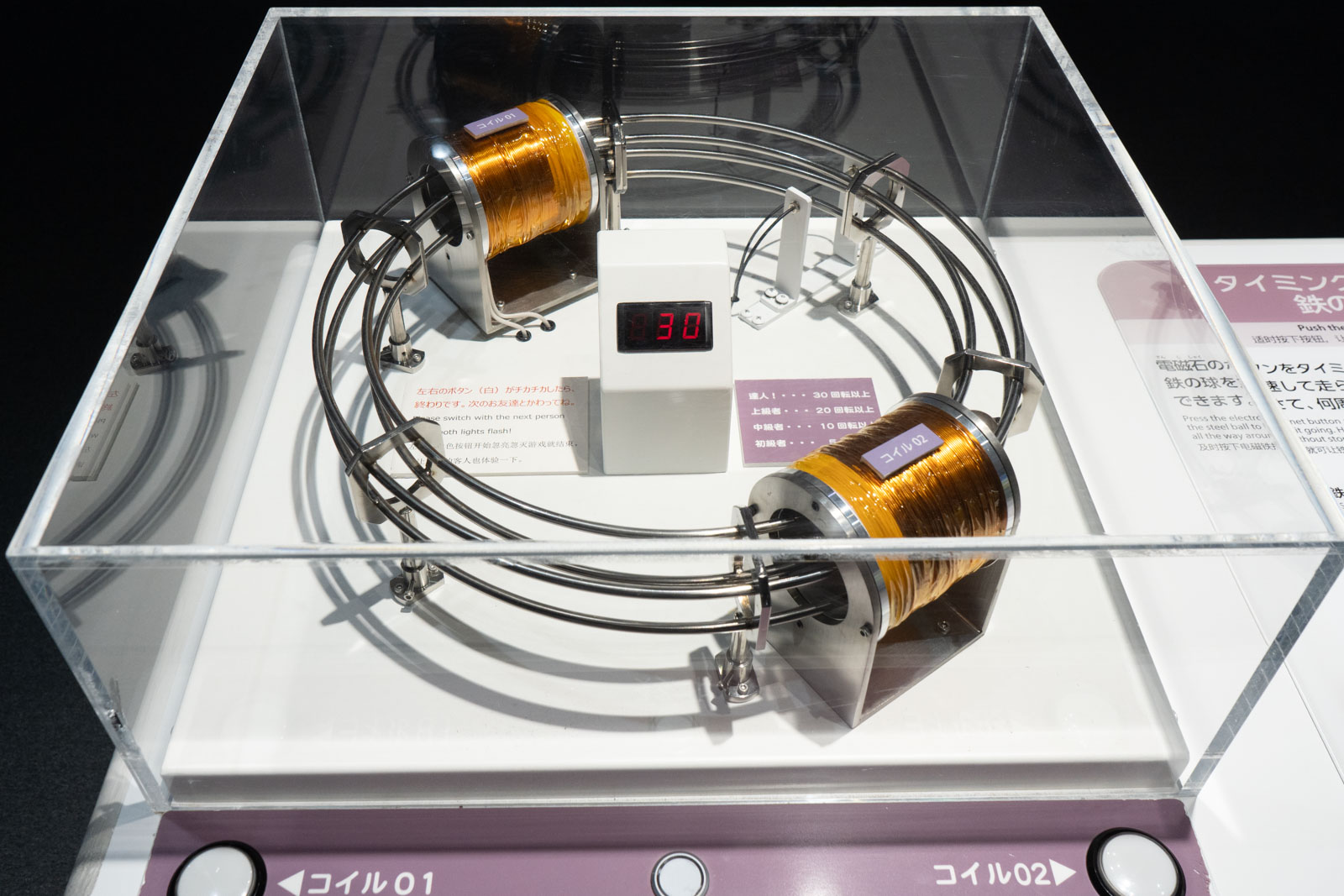

2つの電磁石のボタンを交互に押して、内部の鉄球を走らせることができる体験コーナーです。

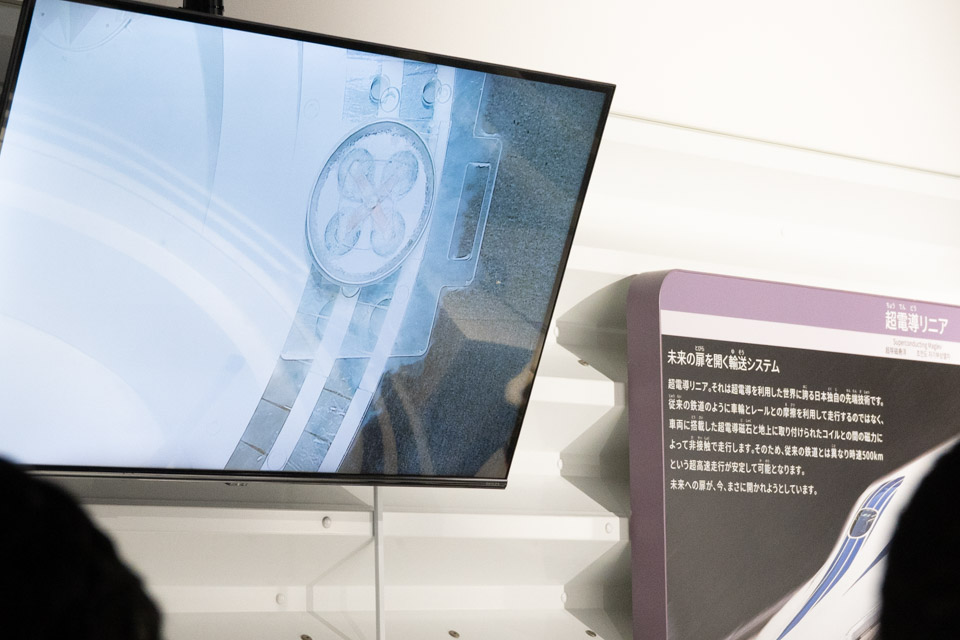

超電導リニアの模型実験コーナーです。

スタッフの方が液体窒素で冷却すると、模型が磁力で浮上し、滑るように走行する様子を間近で見ることができます。

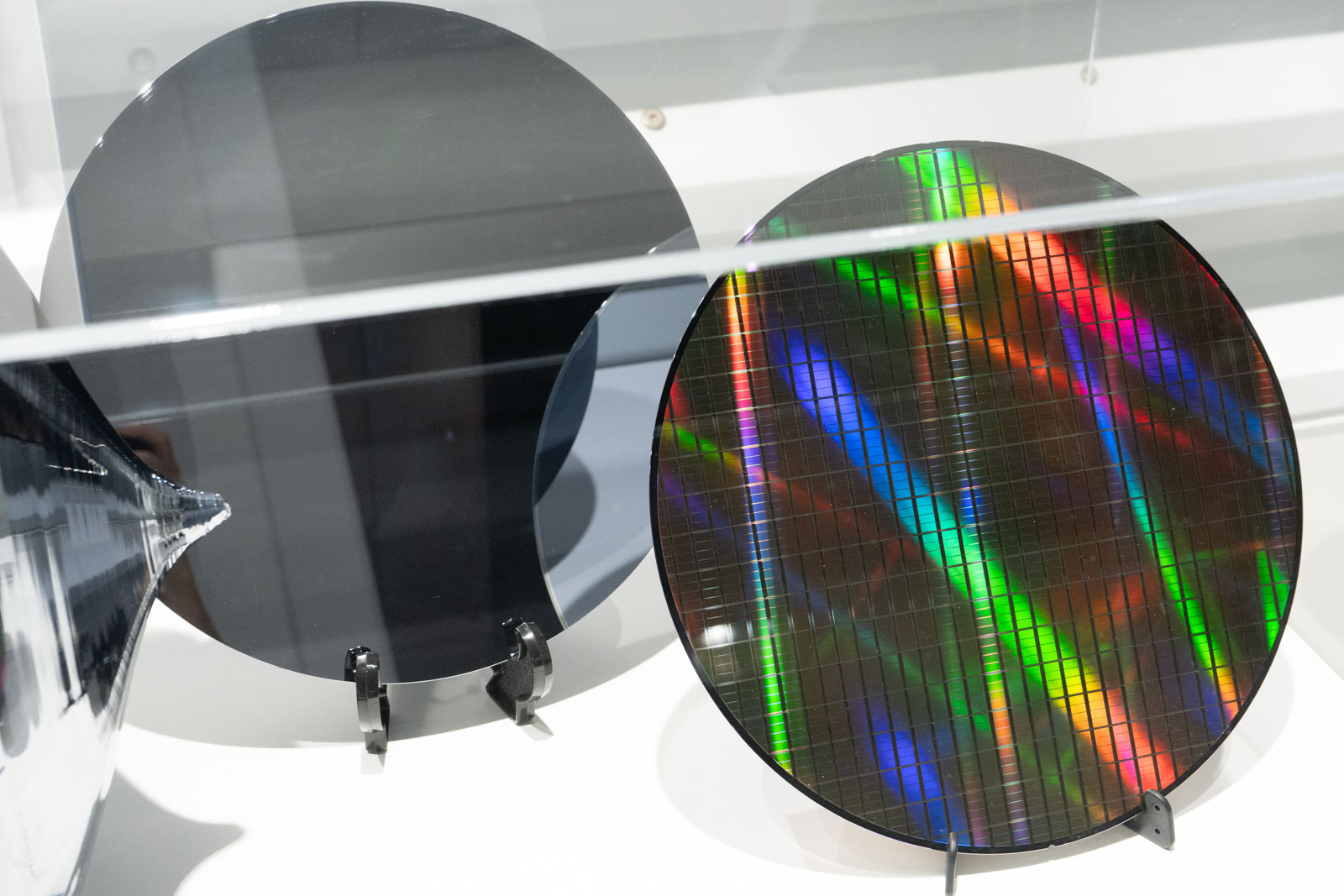

こちらの写真は、シリコンインゴット(左側)を薄くスライスして作られたシリコンウエハー(右側)です。

ウエハー表面に微細な電子回路を形成し、その後チップごとにカットして半導体(ICチップ)として使用します。

右側の虹色の反射は、微細加工された回路パターンが光を干渉して見えるもので、製造工程の美しさも感じられます。

2.5インチ、3.5インチ、外付けハードディスクドライブの展示です。

センサーを使った体験ゲームコーナーです。

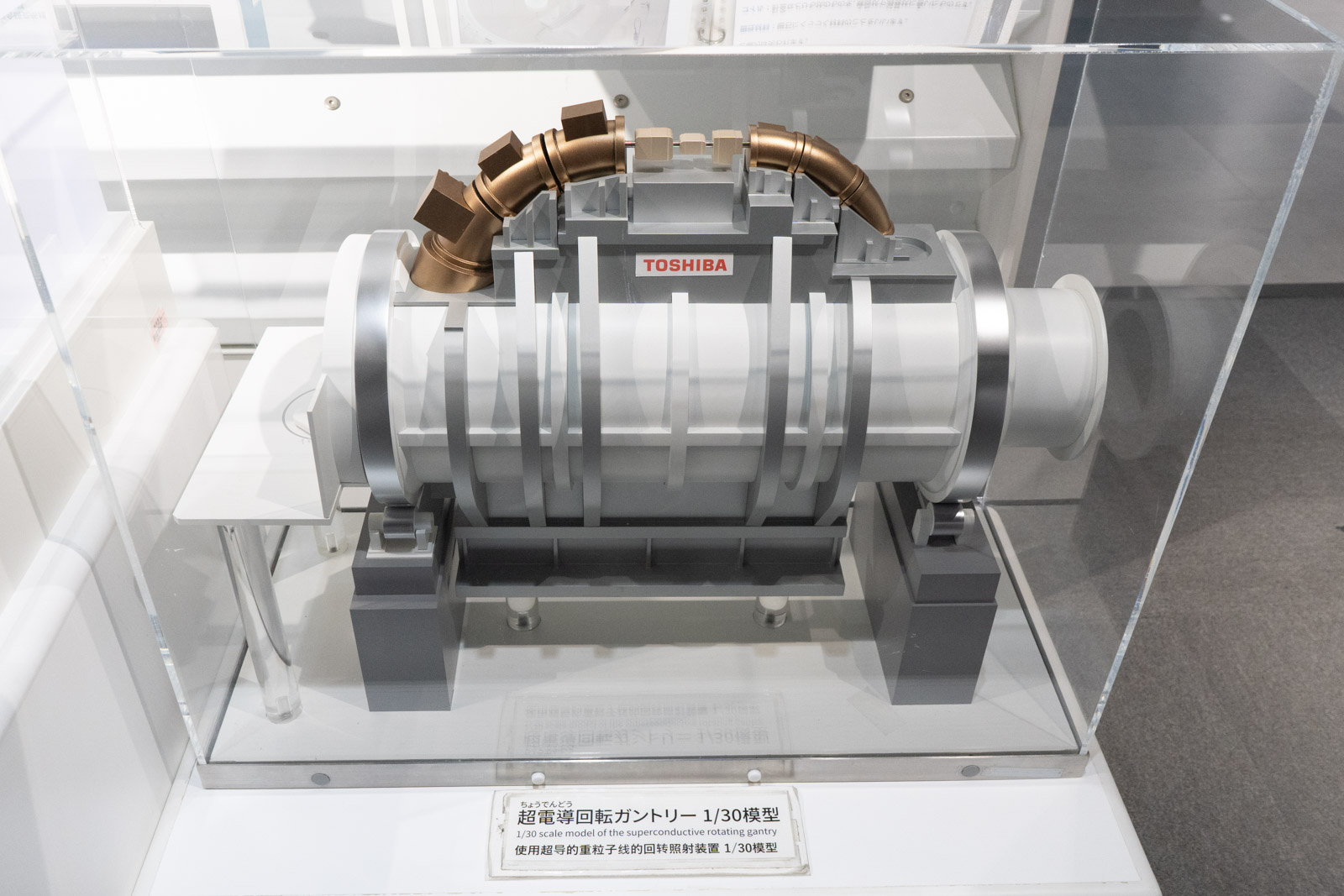

超電導回転ガントリー 1/30模型。「超電導回転ガントリー」とは、主にがん治療用の粒子線(陽子線・重粒子線)治療装置に使われる超電導磁石を搭載した回転照射システムのことです。

左側が初期の炭素電球、右側がエジソン電球です。

東芝の前身の東京電機の頃に発売していた、フィラメントにタングステンを使った電球です。

左側から「チップレス電球」、「引線タングステン電球」、「ガス入り電球」、「ニ重コイル電球」、「内面つや消し電球」です。

左側から「健康線バイタライト*」、「灯火管制用電球」、「日本初の写真用 閃光電球」、「提灯用奉祝用電球」、「初期の蛍光灯スタンド」、「紫外線電球??」。

* 紫外線を放射しビタミンDの生成を促すことで健康増進に利用された。

左側から「シールドビーム 自動車用電球」、「やぐらこたつ用 赤外線電球」、「虫よけランプ」、「ミラー内蔵型 電球」、「日本初のヨウ素(ハロゲン)電球」、「蛍光灯ランプ」。

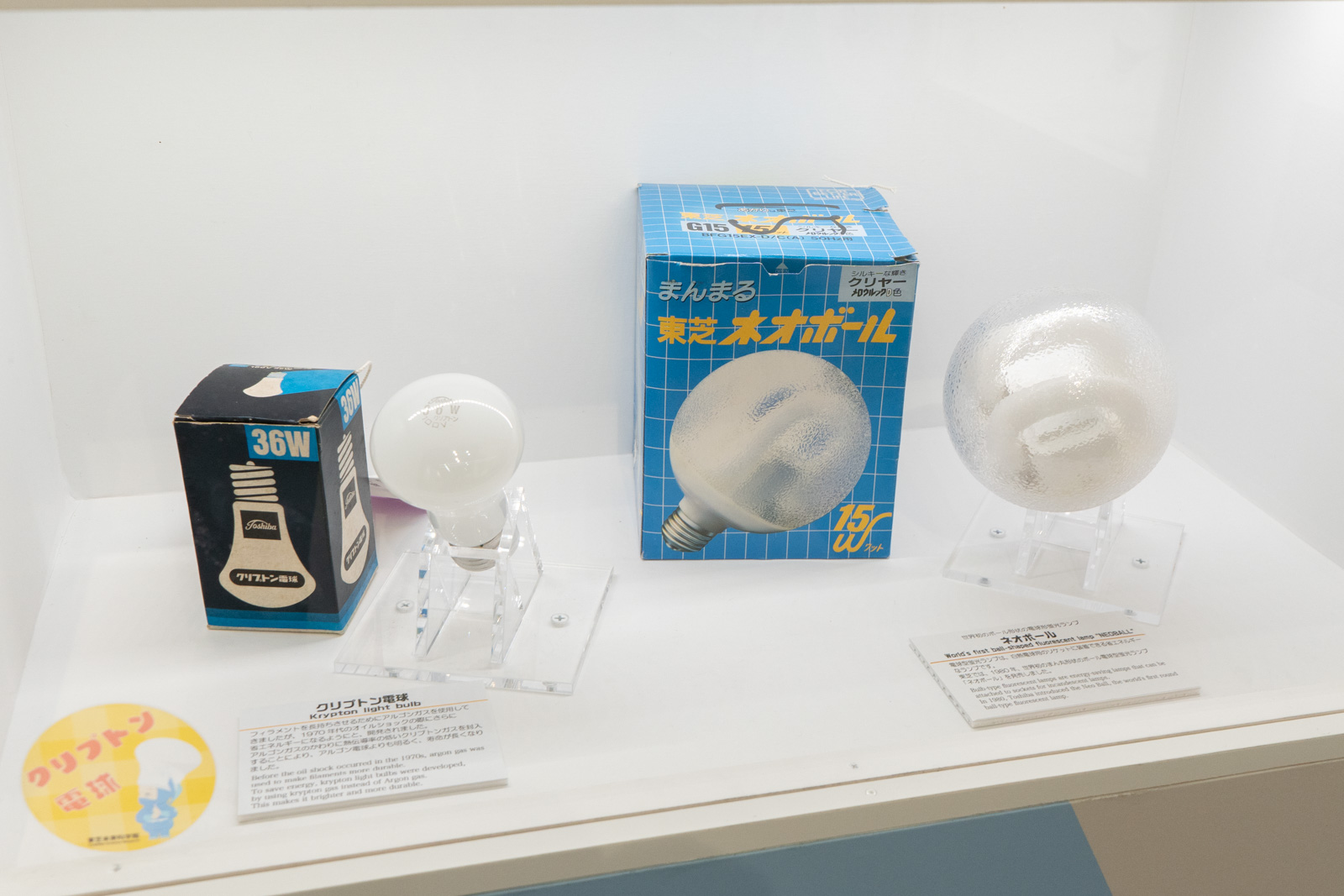

左側から「クリプトン電球」、「ネオボール(電球形蛍光ランプ)」。

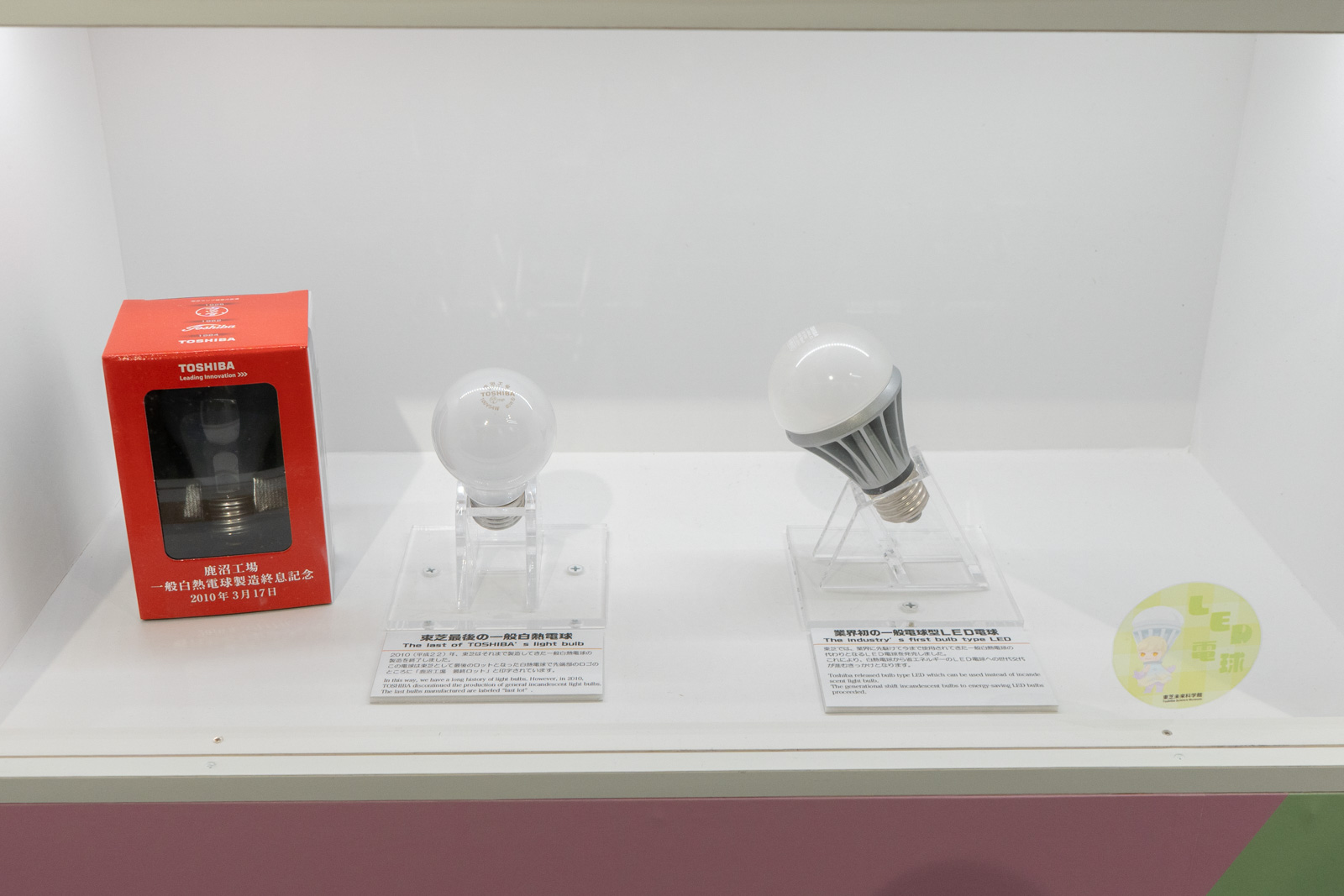

左側から「東芝最後の一般白熱電球」、「業界初の一般連携型LED電球」。

LED電球の内部構造をわかりやすく示した分解展示です。「グローブ」、「LED実装基盤」、「点灯回路」、「ボディ」、「口金」の5つの構成からになっています。

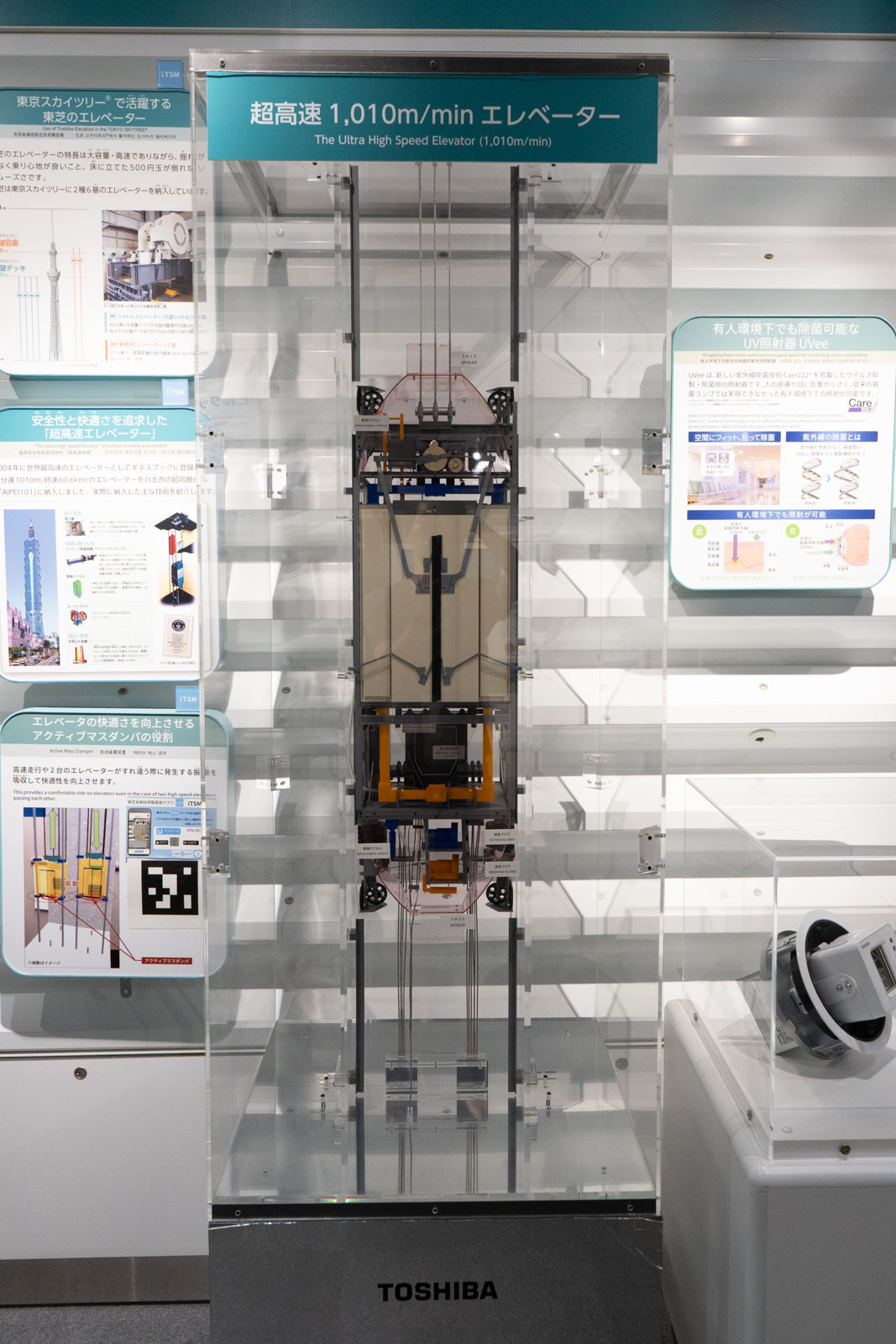

超高速エレベーターの展示では、1分間に1,000メートル(時速約60km)で動く超高速エレベーターの模型が展示されています。

この速度は世界でもトップクラスで、実際に東京スカイツリーや台湾の高層ビル(台北101など)でも採用されている技術の紹介です。

模型では、エレベーターがどのようにして高速で動きながらも安全を保っているのかを、仕組みとともに見ることができます。

館内の「フューチャーゾーン」では、これからのエネルギーの使い方や、未来のまちづくりについて紹介されています。

再生可能エネルギーや電気の仕組み、環境にやさしい都市のモデルなどが、実際の映像や模型でわかりやすく展示されています。

こちらは、空港の滑走路に埋め込まれている照明装置の実物展示です。

左側の「滑走路末端灯」は、滑走路の端の位置を示すために地面に埋め込まれている灯火です。

右側の「滑走路中心線灯」は、飛行機が夜間や悪天候の中でも滑走路の中央をまっすぐ走行できるようにするためのライトです。

どちらも地面に埋め込まれていて、耐久性・防水性が高く、航空機の重みにも耐えられる構造になっています。

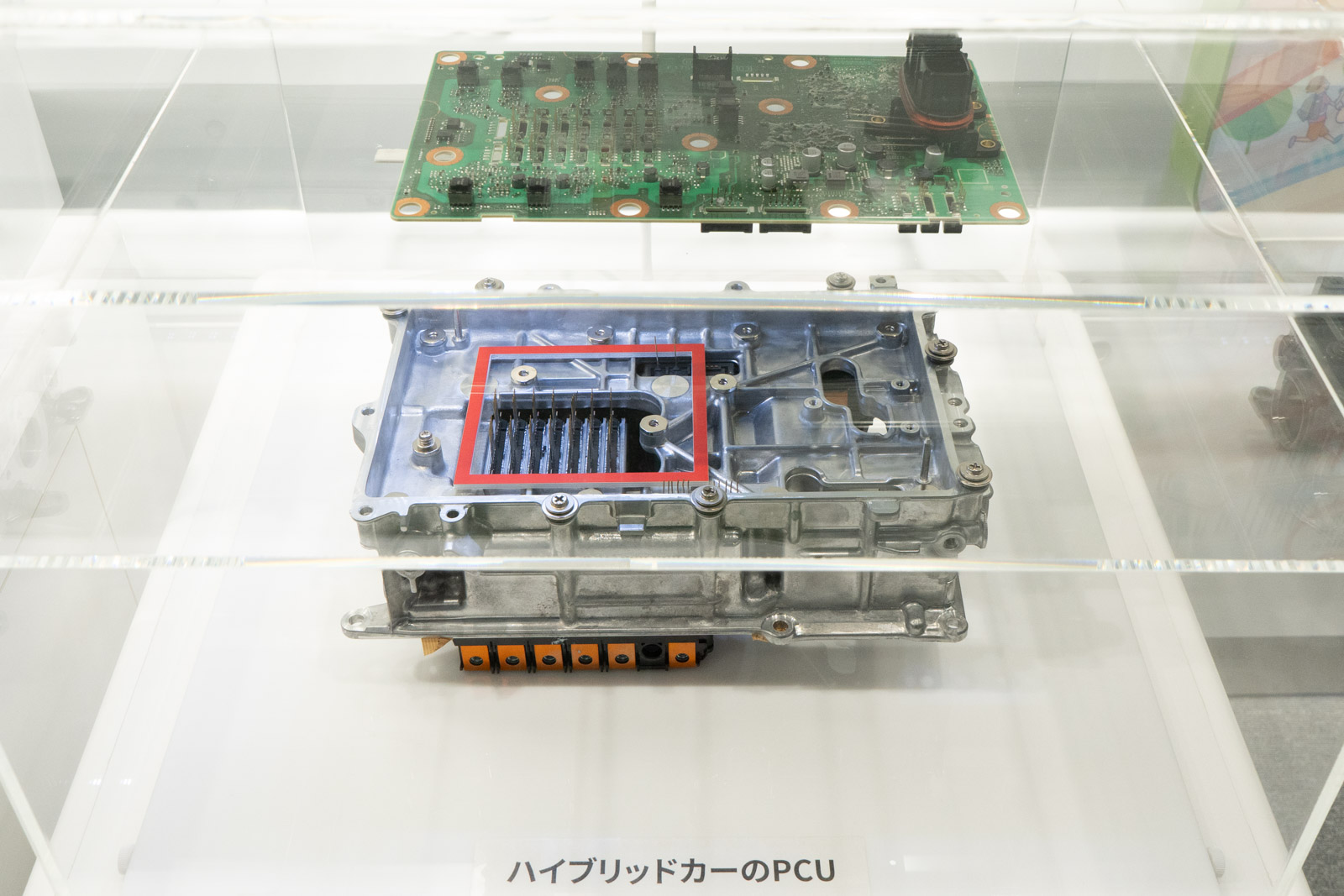

PCU(パワーコントロールユニット)は、ハイブリッド車や電気自動車などにおいて、バッテリーからの電力をモーターの駆動に適した形に変換・制御する、心臓部とも言えるユニットです。

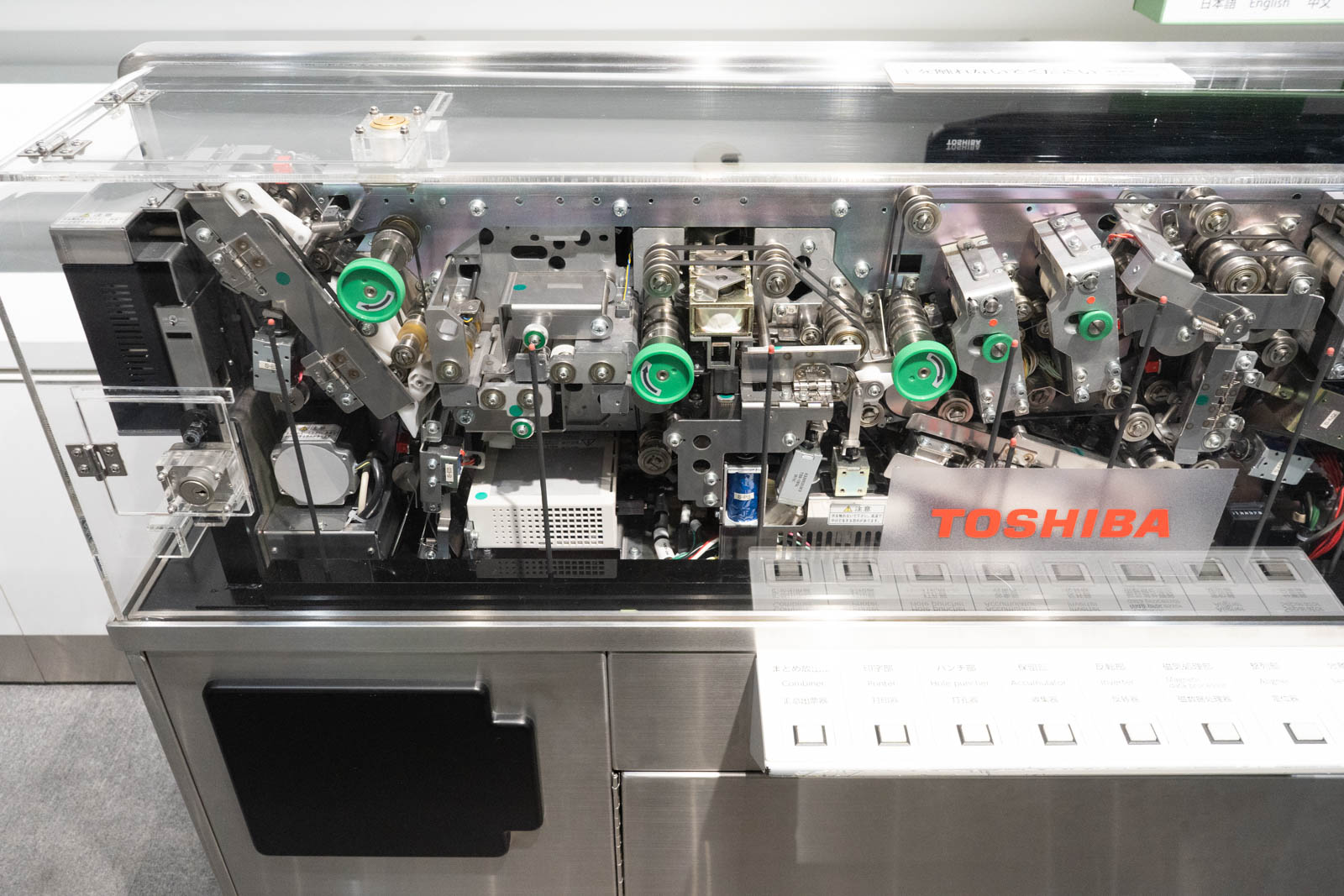

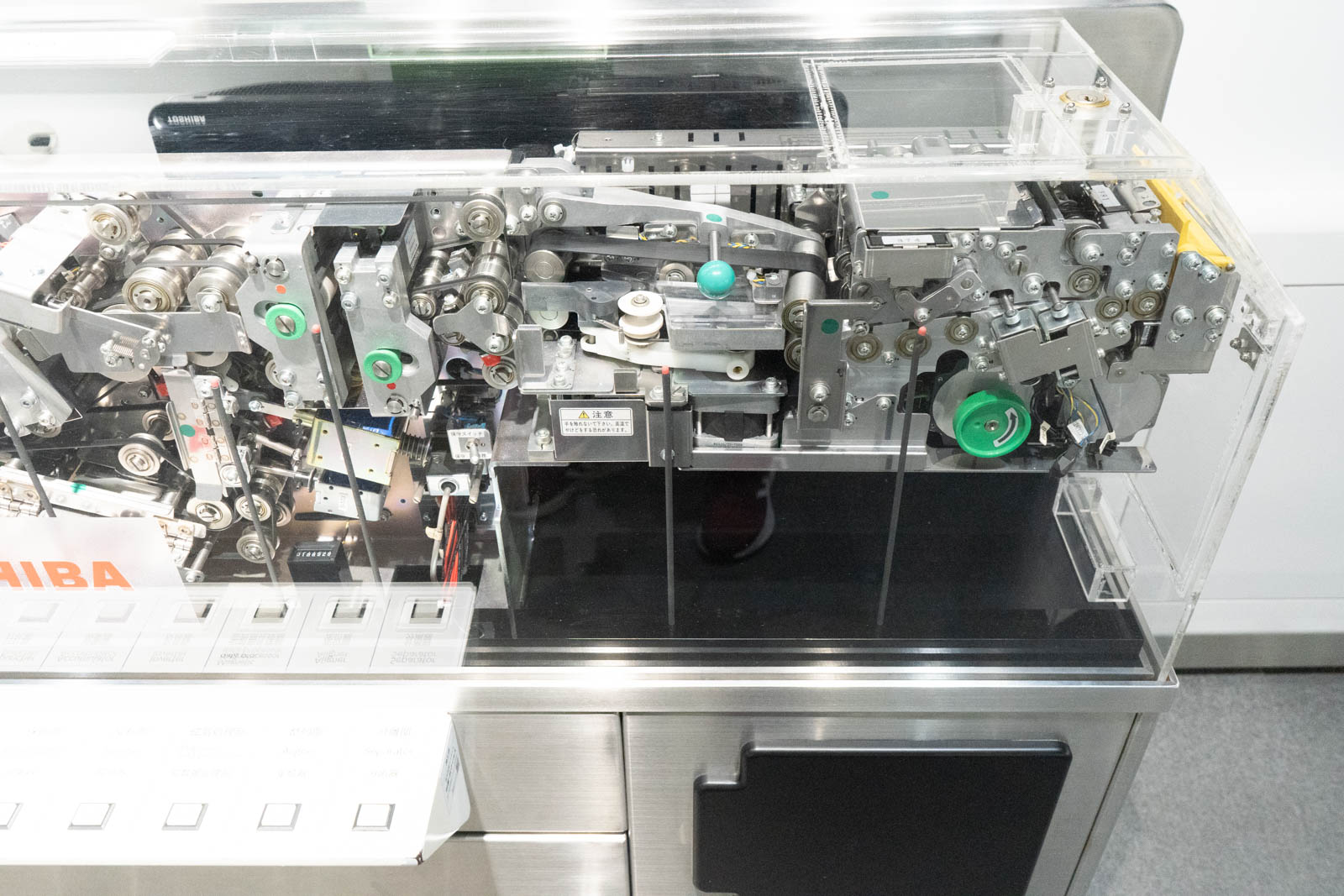

「自動改札機の構造を見せるスケルトン模型」です。内部の仕組みがよく見えるように透明カバーになっていて、実際の動作の流れを観察できます。

自動改札機の中では、切符を正確に運ぶためのローラーやベルト、センサーが複雑に組み込まれています。

投入された切符はこの搬送機構を通りながら、磁気情報を読み取られ、運賃や区間が確認されます。

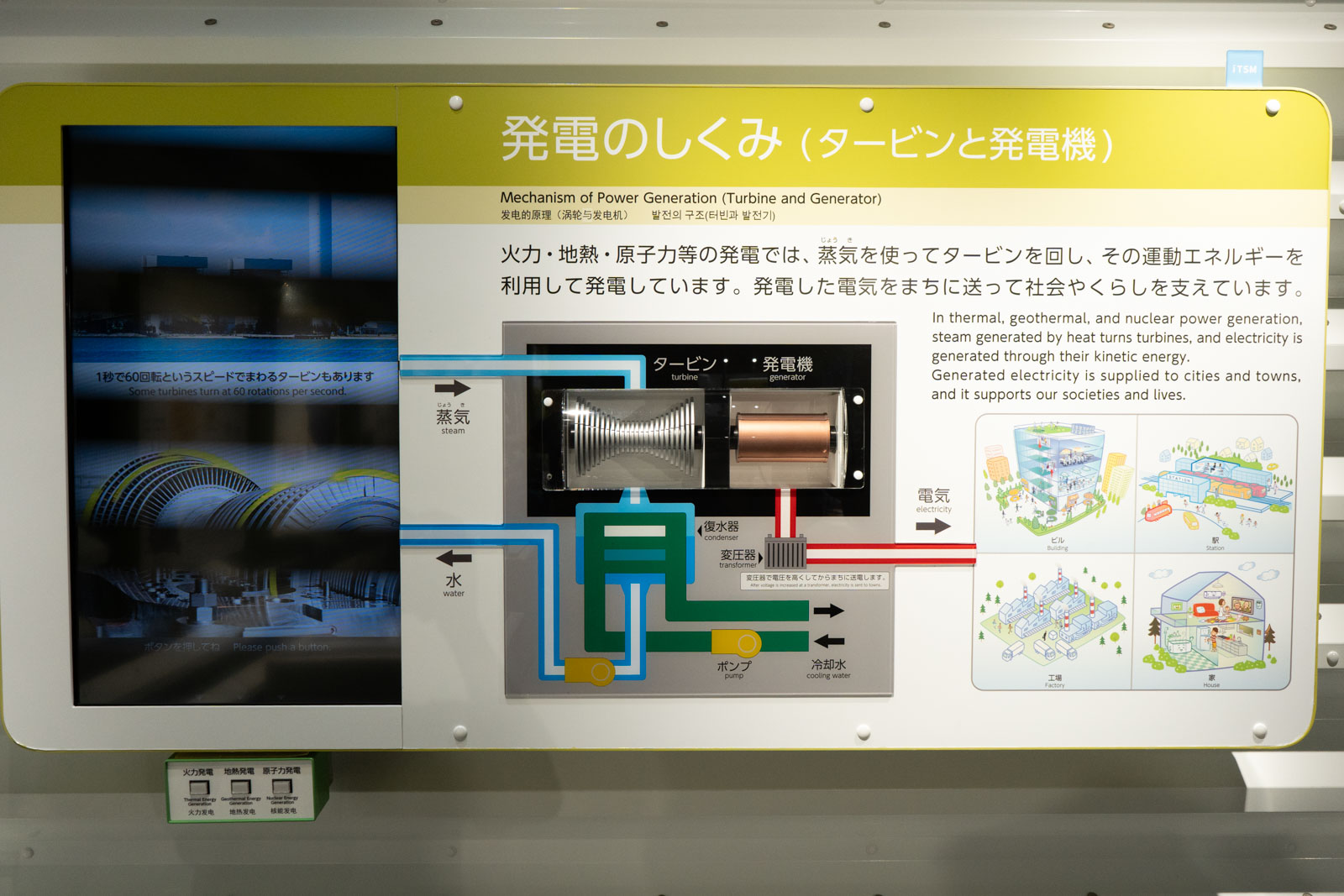

「発電のしくみ(タービンと発電機)」を説明する展示です。火力・地熱・原子力発電などに共通する基本原理を、図と模型でわかりやすく示しています。

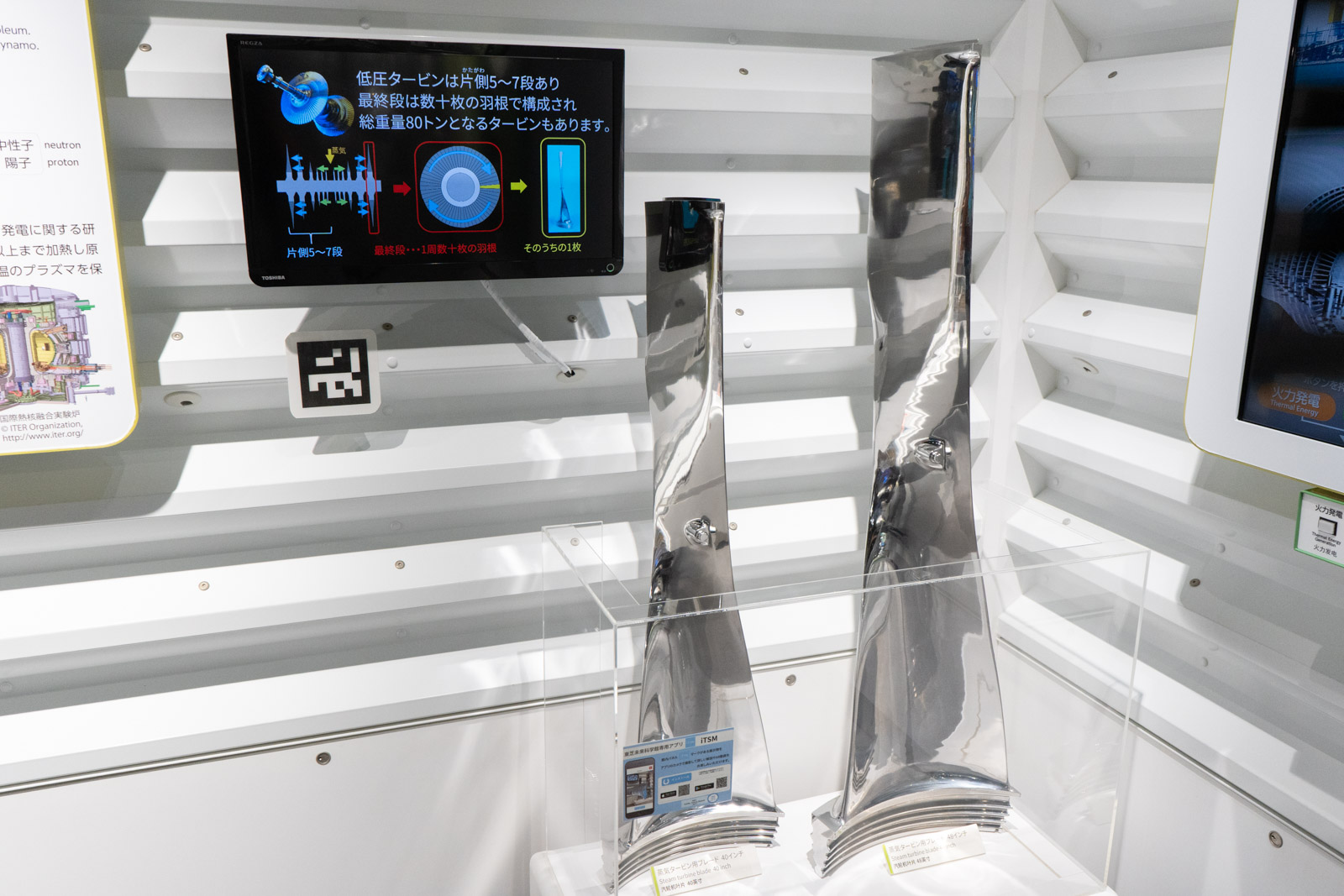

発電用 蒸気タービン用ブレード(左側が40インチ、右側が48インチ)です。蒸気の力で回転して発電機を動かす部品で、数十枚の羽で構成されます。

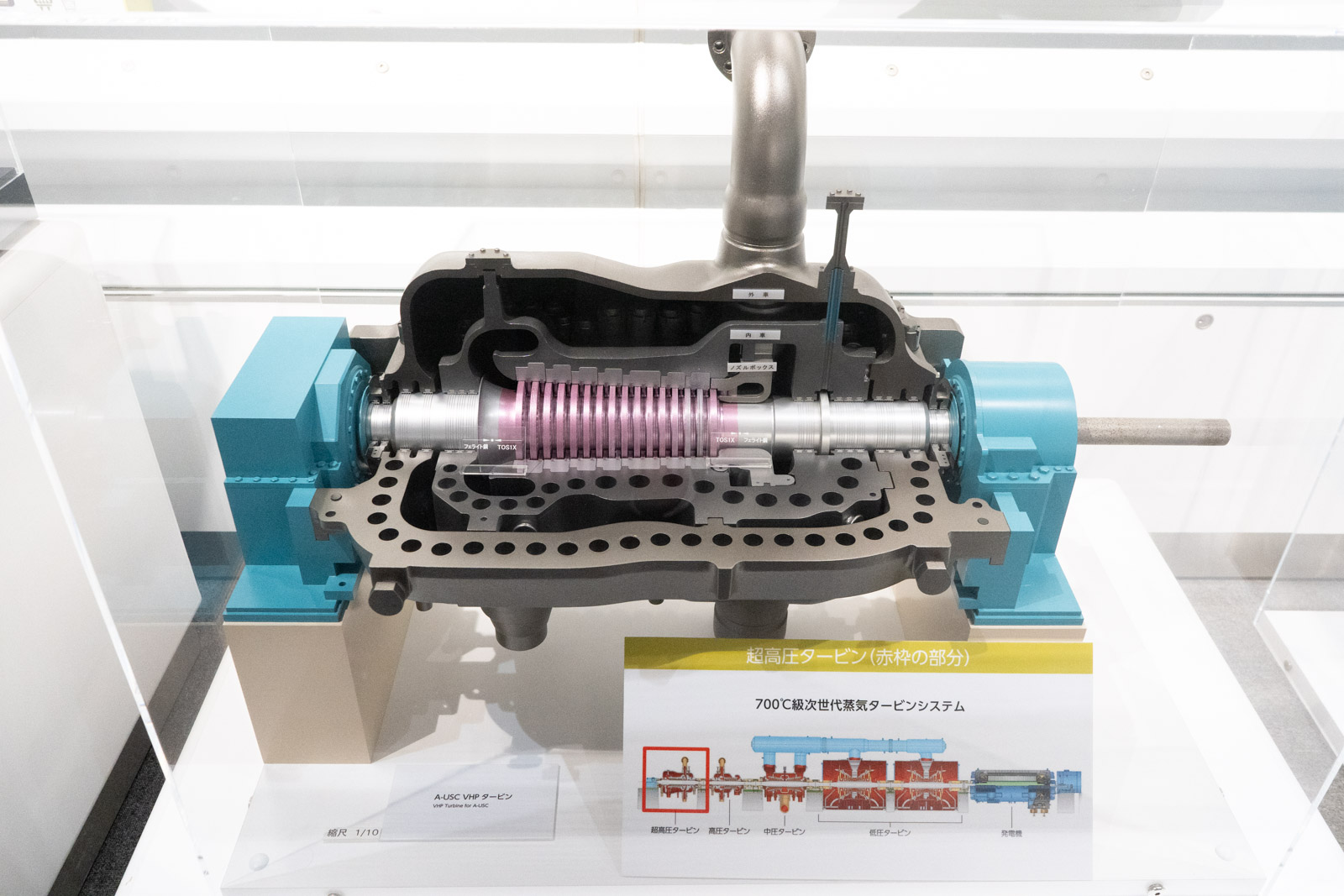

超高圧タービン(A-USC VHP)の模型図です。700℃級の次世代長期タービンシステムです。

展示エリアの最後には、六角形の椅子が並んだ休憩スペースがあります。見学の合間に座って一息つけるようになってます。

以上で東芝科学館の様子をお伝えしました。

館内には、日本初の製品の数々や、発電のしくみ、エネルギーの未来をテーマにした最新技術の展示などが並んでいました。

子どもから大人まで楽しみながら学べる内容で、科学とものづくりの魅力を実感できる施設です。一般公開がなくなってしまうのは、本当に惜しいですね。

今回訪れた場所

| 施設名 | 東芝未来科学館(2024年6月29日で一般公開終了) |

| 住所 | 神奈川県川崎市幸区堀川町72-34 ラゾーナ川崎東芝ビル2F スマートコミュニティセンタ |